理学療法士の林です。

11月4日、下関海響マラソンに参加してきました。

初めてのフルマラソン...というよりもレース自体が初参加でした。

準備は5月末から始めて徐々に長い距離とスピード上げて7月までは順調に調整できていましたが、盆に鼠径部が痛いにも関わらず一人でフルマラソンの距離を走ったら体痛めてしまい、1ヶ月の運動停止を余儀なくされました。

そこからの急ピッチでの調整で、テーピング貼ったり入谷式足底板を作ってもらったりで当日を迎えました。

1万人以上の参加者でごった返す中のスタート。

スタートのゲートを通るまでに時間かかって、まともに走り始めたのは3キロぐらい過ぎてから。なかなか一人で練習していたようなペースで走れずに間を抜けて走ろうとするので体力の消耗が...

中間点(21キロ)までは目標通りのタイムで走れたのですが、このコースの特徴は前半が平たんなコース、後半はほぼ上りと下りのコースなので後半がかなり厳しい。1度下見には行っていたのですが、疲労してからのアップダウンはキツかった。。。

29キロ地点までは目標通りのタイムで3時間切ってたのに、その時トイレに行ったら血尿が。。。

こんなタイミングで衝撃の血尿が! 精神的なショックが大きくて隠れてた肉体的なダメージが一気に爆発!!!太もものふくらはぎが両側ともつりかけて、その後は坂道を歩いたり走ったり。

息は上がらないのに身体が言うこときかない。。。30キロからは痛みとの闘いでした。

結果は4時間35分!目標は4時間切りだったのでかなり残念な結果でした。

とりあえず走り切ったのですが達成感はよくわからない。。。血尿が心配だったからかな?

スタッフの皆様、ボランティアの皆様、沿道から応援していただいた皆様、走ることを決めてから今まで応援していただいた仲間達に感謝です。

走った後はもう走ることは考えてなかったのに走って2日後の現在、悔しかったのでまた走る決意をしております。

次回は4時間切りの報告ができるようにまた走り始めます

血尿は治まりました。。。運動の負荷がかかりすぎると出血することがあるようです。皆様、運動のし過ぎには注意してください。いっぱい水分取れば治ります。

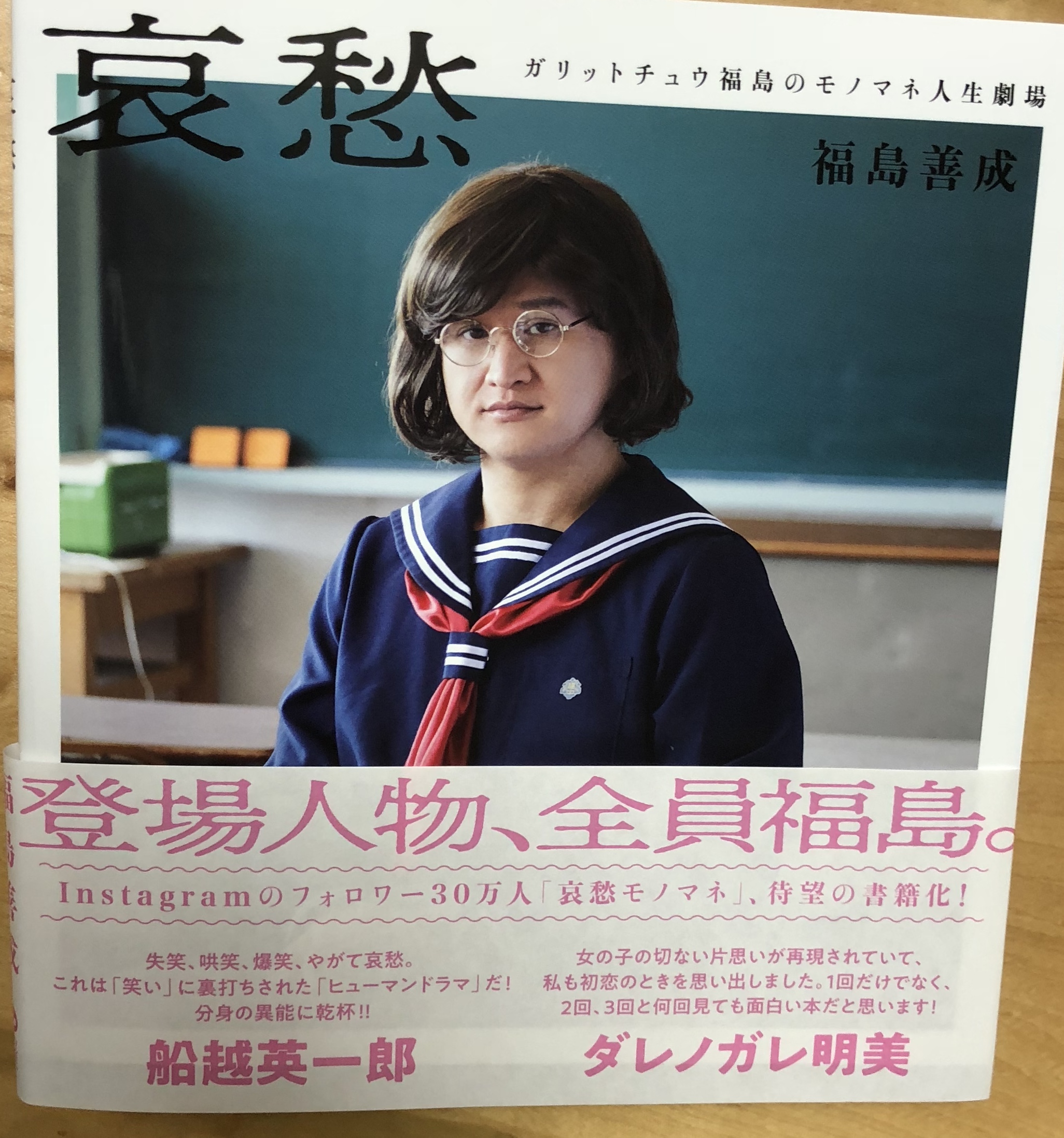

最近スタッフブログに皆が頻繁にアップしてくれるので嬉しい限りですが、負けておれない!と頑張って院長ブログも更新していきます。最近購入したガリットチュウ福島氏の「哀愁」を紹介します。最近インスタグラムでモノマネで話題でしたがこちらは前半が女子高生に扮した福島氏が真面目に演じており、だんだん彼が女子高生に見えてくるから不思議です。又高校の卒業アルバムの生徒全員の写真が福島氏のモノマネからなら、この発想にも敬服します。芸能人もモノマネも非常に特徴を捉えているので見ていて飽きません。熊本県天草出身で同郷ですので応援したいです。

最近スタッフブログに皆が頻繁にアップしてくれるので嬉しい限りですが、負けておれない!と頑張って院長ブログも更新していきます。最近購入したガリットチュウ福島氏の「哀愁」を紹介します。最近インスタグラムでモノマネで話題でしたがこちらは前半が女子高生に扮した福島氏が真面目に演じており、だんだん彼が女子高生に見えてくるから不思議です。又高校の卒業アルバムの生徒全員の写真が福島氏のモノマネからなら、この発想にも敬服します。芸能人もモノマネも非常に特徴を捉えているので見ていて飽きません。熊本県天草出身で同郷ですので応援したいです。