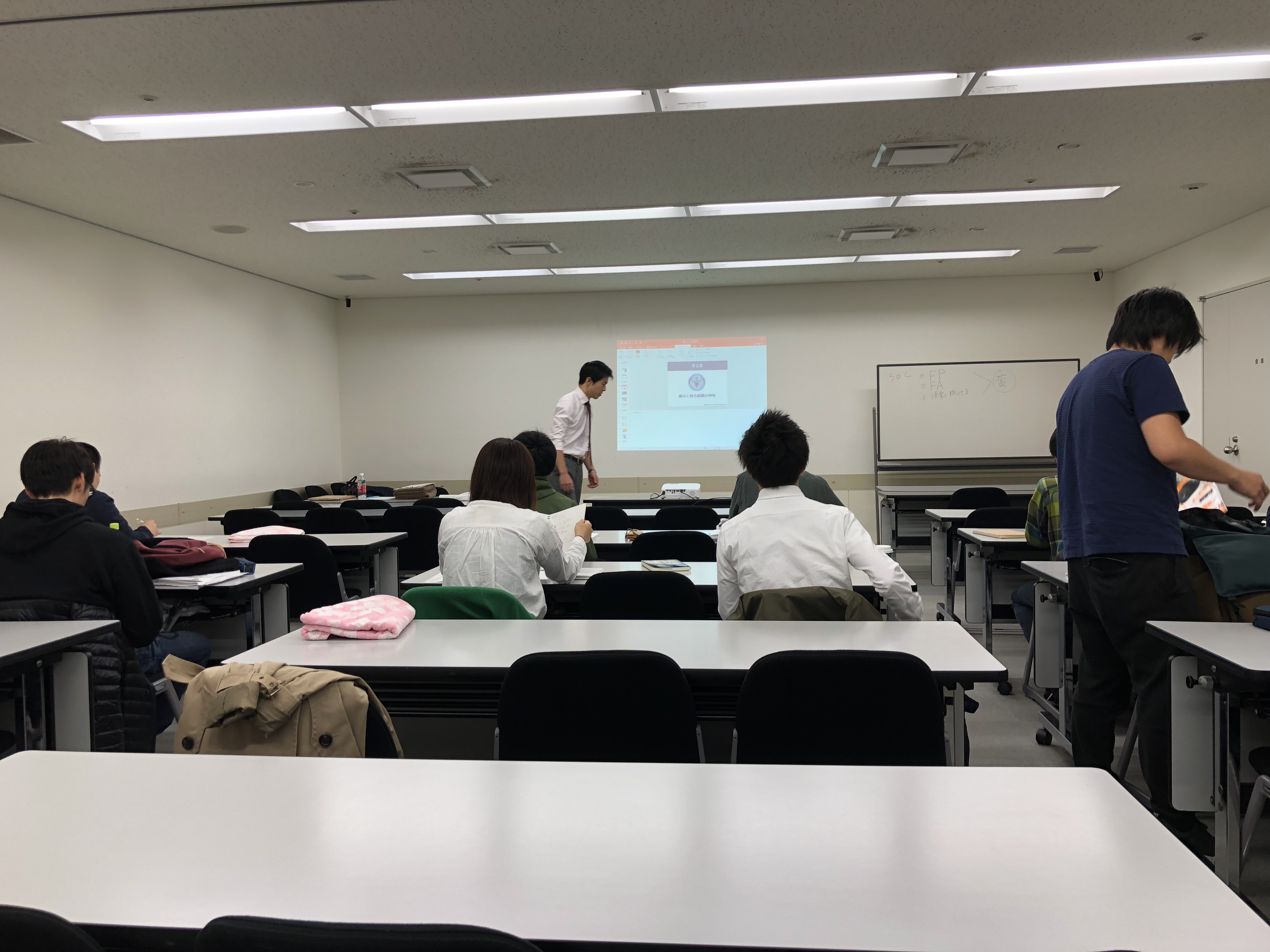

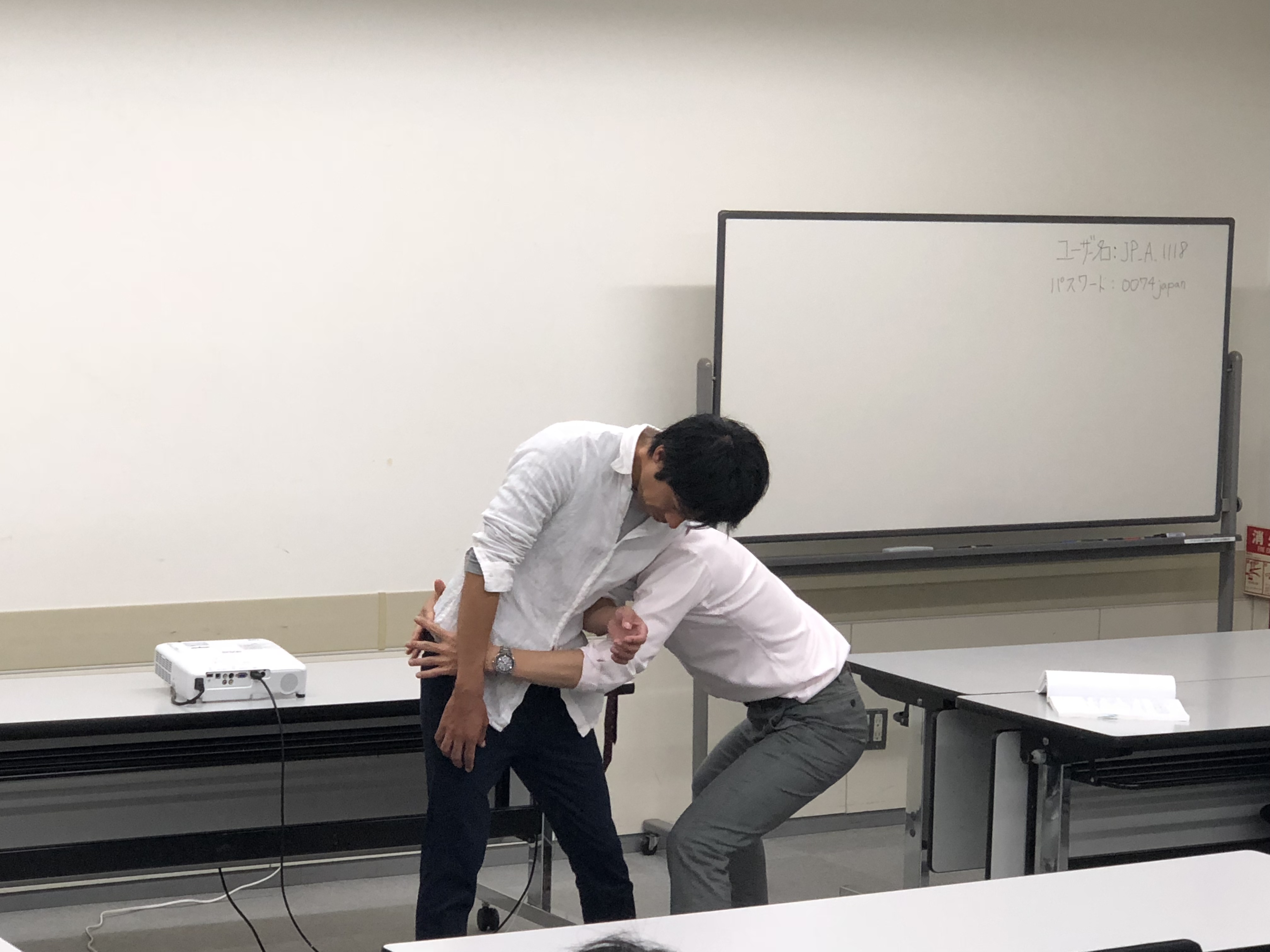

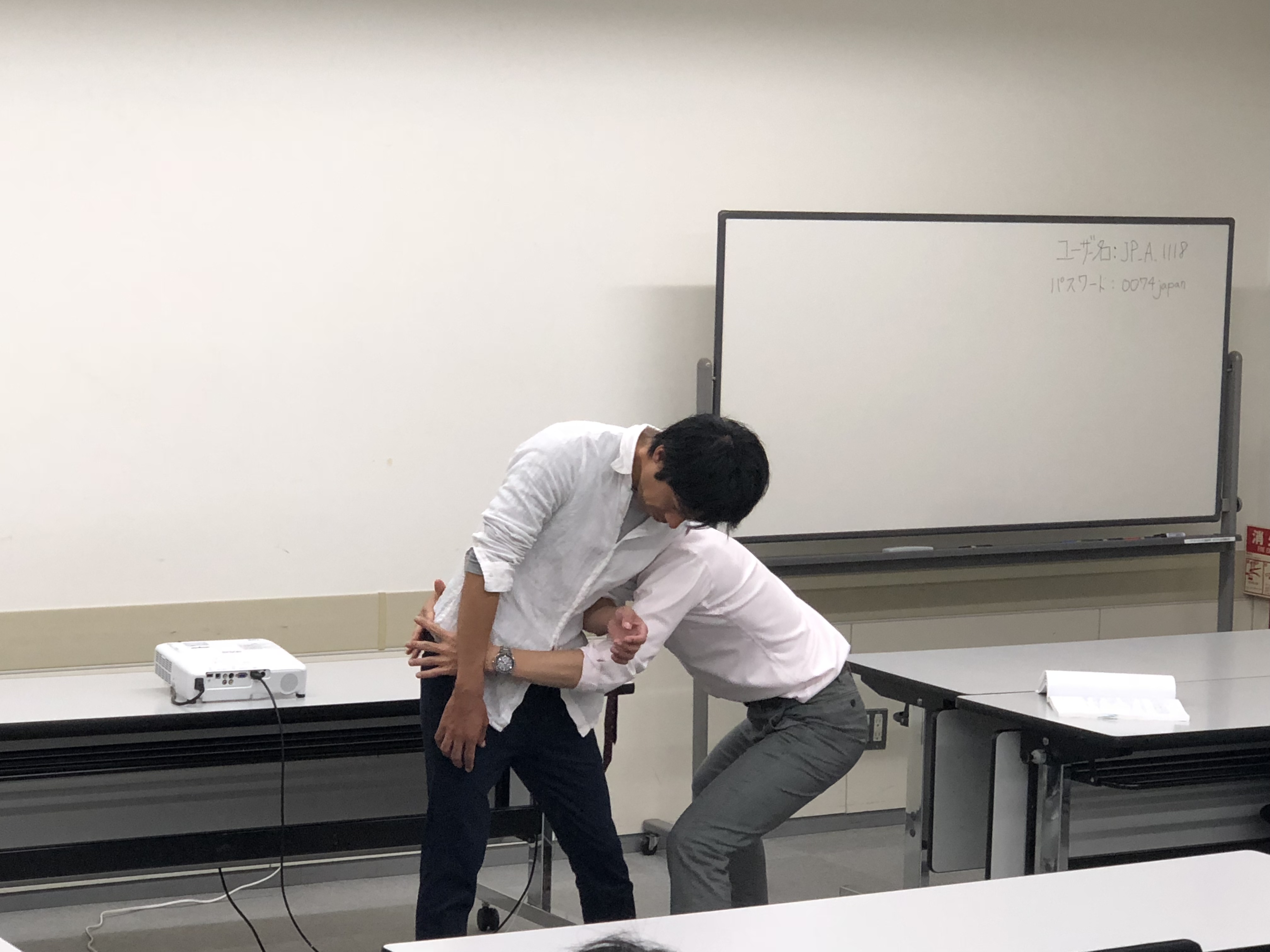

11/3,4で博多でマッケンジーパートAがあり参加しました。4日間あるのですが後半の二日間講師の前川先生のお手伝いということで中田さんも一緒でした。パートAで腰椎のコースですが毎回講義内容がブラシュアップされており勉強になります。患者さんのデモンストレーションと実技もしっかり復習することができます。痛みのタイプ分類、侵害受容器を活性化させるのはケミカルな化学物質(炎症)、メカニカルな力学的負荷(ある方向への動作で痛みの中枢化や痛みの改善が起きる)、温度があります。マッケンジー法はメカニカルな痛みに効果が期待できる方法です。スポーツ外傷での応急処置で最近ではPOLICE (protection,optimal loading,icing,compression,elevation)ということが言われており、腰椎の日内変動(diurnal change)も新鮮でした。腰痛患者さんのデモンストレーションでも問診でしっかりベースラインを取ることの重要性を再認識しました。force progressionは弱い負荷から始めて必要がなければ負荷を上げないことがポイントで、頻度を上げることと時間を増やすこと、自動負荷→患者自身のoverpressure→セラピストのoverpressure→ mobilization→manupulationの順に負荷を上げること、force alternativeは荷重下、非荷重下、反復負荷、姿勢保持、複数方向の組み合わせ、方向の変更があります。

11/3,4で博多でマッケンジーパートAがあり参加しました。4日間あるのですが後半の二日間講師の前川先生のお手伝いということで中田さんも一緒でした。パートAで腰椎のコースですが毎回講義内容がブラシュアップされており勉強になります。患者さんのデモンストレーションと実技もしっかり復習することができます。痛みのタイプ分類、侵害受容器を活性化させるのはケミカルな化学物質(炎症)、メカニカルな力学的負荷(ある方向への動作で痛みの中枢化や痛みの改善が起きる)、温度があります。マッケンジー法はメカニカルな痛みに効果が期待できる方法です。スポーツ外傷での応急処置で最近ではPOLICE (protection,optimal loading,icing,compression,elevation)ということが言われており、腰椎の日内変動(diurnal change)も新鮮でした。腰痛患者さんのデモンストレーションでも問診でしっかりベースラインを取ることの重要性を再認識しました。force progressionは弱い負荷から始めて必要がなければ負荷を上げないことがポイントで、頻度を上げることと時間を増やすこと、自動負荷→患者自身のoverpressure→セラピストのoverpressure→ mobilization→manupulationの順に負荷を上げること、force alternativeは荷重下、非荷重下、反復負荷、姿勢保持、複数方向の組み合わせ、方向の変更があります。

dysfunction syndrome は制限されている最終域で痛み誘発、誘発された痛みは10分以上残さない、エクササイズで誘発される痛みは患者の主訴と同じもの、改善は4-6週、完治にはそれ以上かかる。ANR 神経根癒着

神経根症、手術の既往、現在改善していない、一貫した症状、間欠的、痛みは持続しない FISで誘発される、FILではでない、EISでは誘発されない。FIL→FISit→Increasing knee extension→FIStand→FISS(flexion in step standing)屈曲の後は伸展を行う(逆方向の刺激を与える)。痛みが持続的になったら強度や負荷量を落とし、頻度は減らさない

derangement は4段階で整復する。(DP方向への適切なエクササイズ、エンドレンジまで、Force progrresion)→維持(適切なエクササイズの継続、症状を悪化させる動作・姿勢を避ける、姿勢の矯正、維持)→機能回復(可動域が完全に回復し痛みなし、負荷を加えても腰の正中の痛みが消失しないことを確認してからEIL→反復屈曲→EIL、日常生活に制限、不安なし)→再発予防(同一姿勢取らない、ランバーロール、再発しそうになれば直ちに整復エクササイズ)。急性後弯変形はまず腹臥位で枕入れて徐々に枕を抜いてフラットな腹臥位にしてEILを徐々に行う。起き上がる時に腰椎前弯を保つ。患者教育でマネジメントの責任は患者自身が取る。

急性前弯増強変形のマネジメントは臥位屈曲から開始、腰椎前弯を増強しない姿勢(フラット)を保つ。シフトがないのに側方負荷の必要性を判断するのは、片側左右非対称の症状、横方向の動きで左右差、矢状面の負荷で良い反応が得られない、側方負荷で良い反応がある(better,centralized,ROM↑、function↑)ことである。EILで良い反応が得られない時にhip off centerで試してみる。それから又EILをする。フォローアップの評価は最も遠位の症状、変化、メカニカルな所見、制限されている機能を評価する。まずエクササイズを行なっているか、頻度と回数、総合結果、エクササイズの反応、フォーム、姿勢、エクササイズと姿勢の重要性を理解しているかを確認する。

再発予防は再発をゼロにするのではなく再発しても患者自身の意思でうまく対処できるように教育することが重要であるとのことでした。定期的なエクササイズ、常に姿勢を気をつける、頻繁に姿勢を変える。自分で対処できなければ受診してもらう。

二日間しっかり勉強してきます!

11/3,4で博多でマッケンジーパートAがあり参加しました。4日間あるのですが後半の二日間講師の前川先生のお手伝いということで中田さんも一緒でした。パートAで腰椎のコースですが毎回講義内容がブラシュアップされており勉強になります。患者さんのデモンストレーションと実技もしっかり復習することができます。痛みのタイプ分類、侵害受容器を活性化させるのはケミカルな化学物質(炎症)、メカニカルな力学的負荷(ある方向への動作で痛みの中枢化や痛みの改善が起きる)、温度があります。マッケンジー法はメカニカルな痛みに効果が期待できる方法です。スポーツ外傷での応急処置で最近ではPOLICE (protection,optimal loading,icing,compression,elevation)ということが言われており、腰椎の日内変動(diurnal change)も新鮮でした。腰痛患者さんのデモンストレーションでも問診でしっかりベースラインを取ることの重要性を再認識しました。force progressionは弱い負荷から始めて必要がなければ負荷を上げないことがポイントで、頻度を上げることと時間を増やすこと、自動負荷→患者自身のoverpressure→セラピストのoverpressure→ mobilization→manupulationの順に負荷を上げること、force alternativeは荷重下、非荷重下、反復負荷、姿勢保持、複数方向の組み合わせ、方向の変更があります。

11/3,4で博多でマッケンジーパートAがあり参加しました。4日間あるのですが後半の二日間講師の前川先生のお手伝いということで中田さんも一緒でした。パートAで腰椎のコースですが毎回講義内容がブラシュアップされており勉強になります。患者さんのデモンストレーションと実技もしっかり復習することができます。痛みのタイプ分類、侵害受容器を活性化させるのはケミカルな化学物質(炎症)、メカニカルな力学的負荷(ある方向への動作で痛みの中枢化や痛みの改善が起きる)、温度があります。マッケンジー法はメカニカルな痛みに効果が期待できる方法です。スポーツ外傷での応急処置で最近ではPOLICE (protection,optimal loading,icing,compression,elevation)ということが言われており、腰椎の日内変動(diurnal change)も新鮮でした。腰痛患者さんのデモンストレーションでも問診でしっかりベースラインを取ることの重要性を再認識しました。force progressionは弱い負荷から始めて必要がなければ負荷を上げないことがポイントで、頻度を上げることと時間を増やすこと、自動負荷→患者自身のoverpressure→セラピストのoverpressure→ mobilization→manupulationの順に負荷を上げること、force alternativeは荷重下、非荷重下、反復負荷、姿勢保持、複数方向の組み合わせ、方向の変更があります。