ブログ – ページ 200

- HOME

- ブログ – ページ 200

11月も終わりに近づき、そろそろ『ジングルベルジングルベル鈴がなる~♪♪』と聞こえてくる

子供たちには、楽しみな季節になりますね(*^▽^*)

とよた整形外科クリニックの玄関にも、そんな季節の装飾に彩られております☆ミ

受付スタッフの原田さんより庭に生えていた木を鉢に挿し木していただき、

スタッフでクリスマスツリーの飾りつけをしました☆★

季節に応じた装飾を目にすると、気分も嬉しくなりますね(*´▽`*)

朝晩寒くなりましたので、体調には気をつけてくださいね!!

受付スタッフ 梅野でした(o^―^o)

大阪ジョジョ展に行きました

2018/11/26

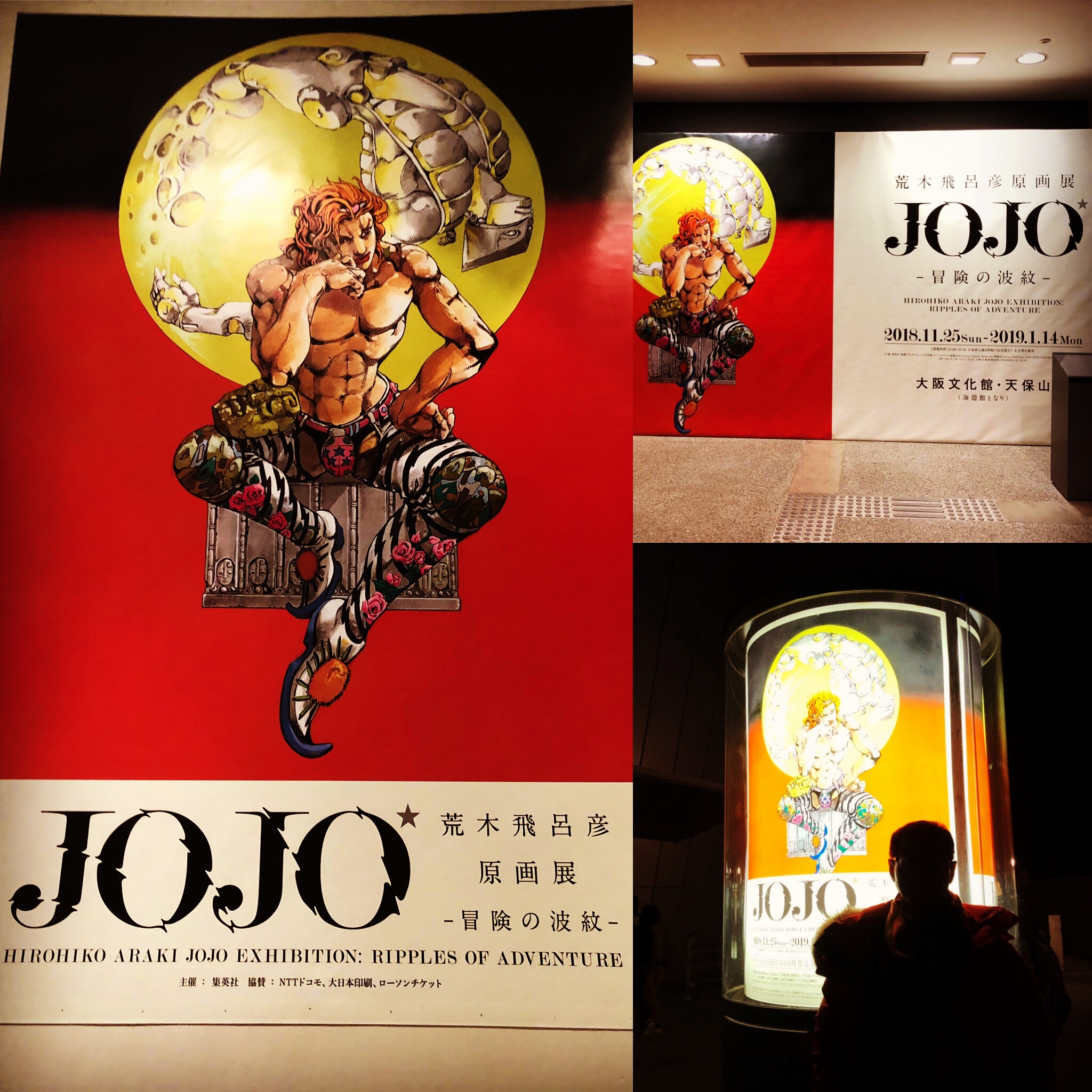

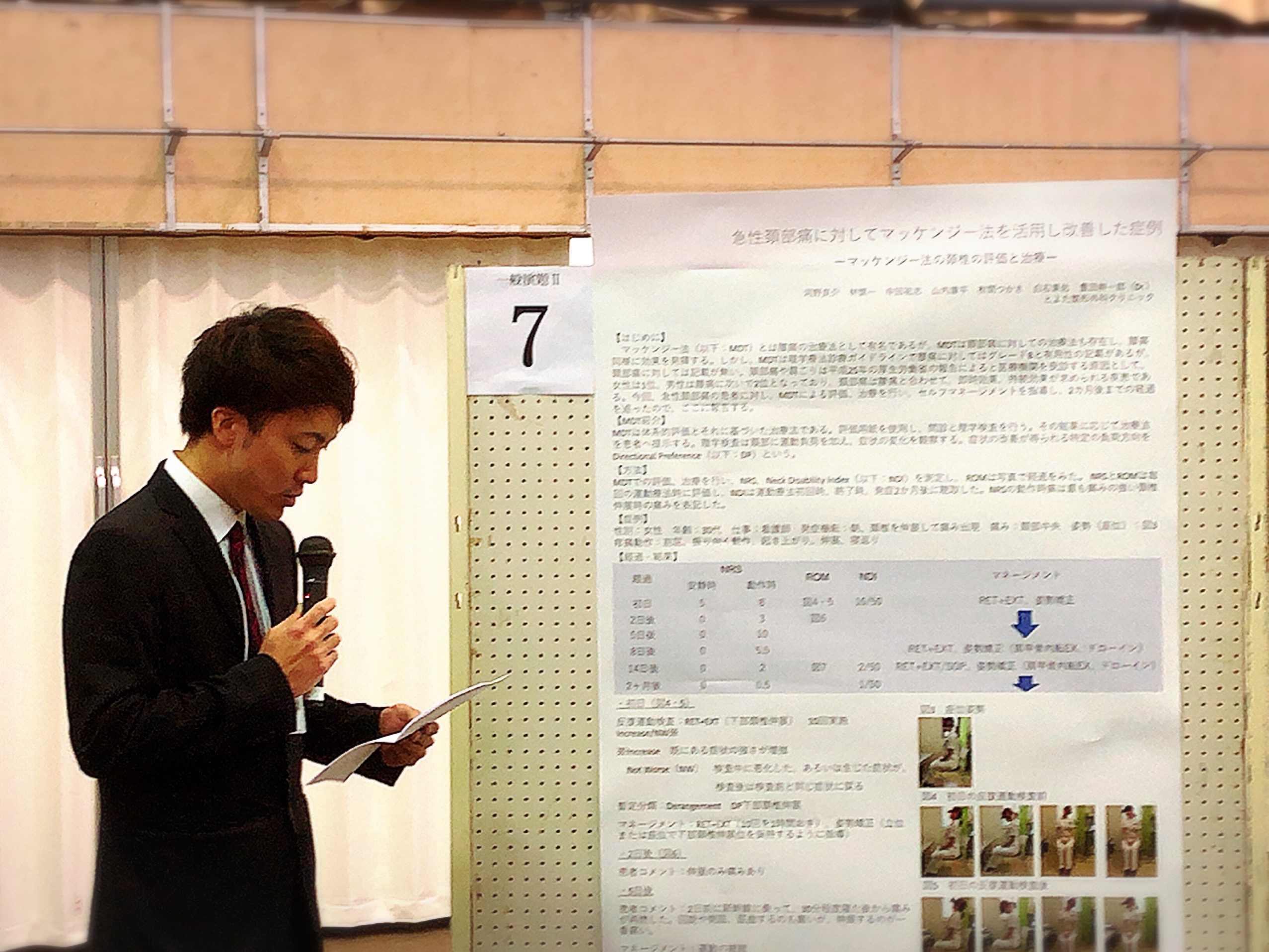

第28回山口県理学療法士学会

2018/11/26

理学療法士の河野です。

11/25に萩市で開催された第28回理学療法士学会にポスターで発表をさせていだきました。

タイトルは「急性頚部痛に対してマッケンジー法を活用して改善した症例」です。

大勢の先生方の前で発表するのは大変緊張しましたが、当クリニックの先生方に来ていただき、落ち着いて発表出来ました。

よい経験になりました。

帰りに食べたどんどんは最高に美味しかったです。

今後とも、治療に活かせる勉強をしていきたいです。

先日 子供たちと AAAのLIVEに行ってきました\(^_^)/

会場はヤフオクドーム…アリーナ席だけど、広すぎて近くで見るのは

無理かなと思っていたのですが、なんとトッロコが目の前に…しかも

私たちの推しメン3人が乗ってるという奇跡✨✨ 母娘で大興奮( *´艸`)

ペンライトを振り続けタオルを回した右腕は予定通り筋肉痛です(笑)

このドキドキワクワク感は、LIVEでしか味わえないので来年も

LIVEがあり、そしてチケットが当たりますように…。

たくさんのアーティストの方が全国各地でLIVEをされてるので

皆様もチャンスがあれば行ってみてくださいね。

クリスマス準備を兼ねて散策へ♫

2018/11/25

めっきり寒くなってきて、秋から冬に変わる景色がキレイだなとしみじみ感じる今日この頃( ^ω^ )

気づけばXmasまで1ヶ月を切りましたね(^^;;

という事で、Xmas準備を兼ねて、子供達と材料集めに散策へと亀山公園付近へ出かけてきました☆

落ち葉やどんぐり、松ぼっくりなど止まって拾っては進み、袋一杯に木の実を詰め込み、そして亀山公園の山頂にも登ってきました(o^^o)

落ち葉やどんぐり、松ぼっくりなど止まって拾っては進み、袋一杯に木の実を詰め込み、そして亀山公園の山頂にも登ってきました(o^^o)階段登りが体にこたえ(^^;;フーフー言って着いた先にはキレイな紅葉

寒かったけど、きれいな景色と空気に久しぶりにリフレッシュ出来ました^_^

帰って早速、拾った木のみで製作♫

私は丁度いい枝を見つけ、ツリーを作り、

子供達が拾った松ぼっくりでサンタさんさん(o^^o)

子供達が拾った松ぼっくりでサンタさんさん(o^^o)家に使い終わったポプリがあったので、ポプリでクリスマスリースを♫

子供達が拾ったどんぐり、松ぼっくりを一緒にトッピングしました╰(*´︶`*)╯♡

久しぶりに散策に製作と気分はスッキリでしたが、体力のなさに、思った以上に体はグッタリになりました(笑)

でもこれでXmas準備が出来ました(o^^o)

皆さんはXmas準備、されてますか?^_^

山口大学漕艇部50周年記念式典

2018/11/24

11/23山口大学漕艇部の50周年記念式典に参加しました。全国から150名以上のOB,OGの参加があり盛況でした。山口県立大学前川学長の挨拶から始まり、安富監督の山口大学漕艇部の50年の歴史や山口労災病院前院長の坂部先生の座長での山口大学漕艇部の創設者の奥田先生の講演も拝聴でき、奥田節を聴くことができました。20年ぶりに会う先輩方や後輩達と交流ができました!先輩方は入部当時の太っていた私の印象しかないので「痩せたな!」と言われました。二次会、三次会と時間が経つのを忘れて語りました。

オススメの映画 『サバイバルファミリー』

2018/11/21

リハビリ助手の「メガネの人」、北島です。

今回は映画の紹介を…。

2017年2月に公開された、『サバイバルファミリー』!

この作品の「推し」の理由は…。

山口県内各地でロケがおこなわれ、作品時間の半分ほどを占めているんです。

↑↑そのワンシーン。宇部湾岸道路にて。

(映画の中では「高速道路」という設定)

地元の光景が全国区の映画になって、しかも魅力を活かした演出!

山口県への愛着が深まります♪

役者さんたちの、極限状態!体当たりのお芝居も、見応えがあります。

観賞後、「ファミリー」の名の通り、家族が無事に過ごせる日常のありがたさを痛感しました…。

よろしかったら、ぜひご覧ください(^▽^)/

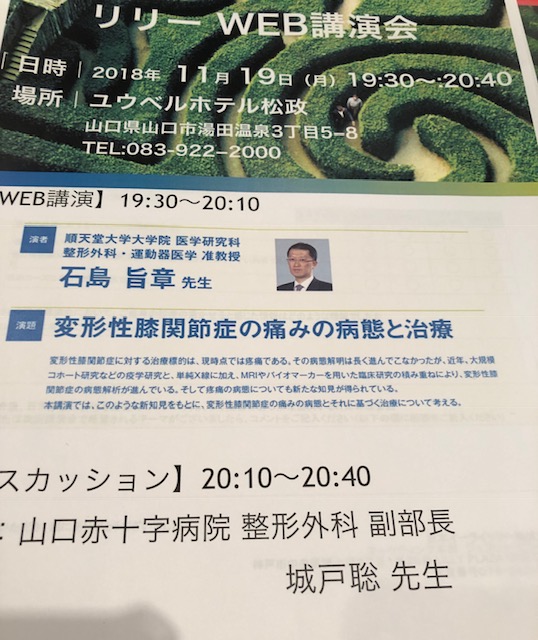

ウェブセミナー変形性膝関節症の病態と治療

2018/11/19

11/19ホテル松政でウェブ講演会があり参加しました。順天堂大学の石島旨章准教授の変形性膝関節症の痛みの病態と治療というタイトルでの講演を拝聴しました。変形性膝関節症の有病率は推定2500万人で1/3が痛みを有すると言われています。変形性膝関節症の日本のガイドラインは非薬物療法が最も推奨度が高いです。又病態とX線所見は必ずしも一致しないと言われています。慢性疼痛は組織の治癒期間(概ね3ヶ月)を超えて持続する痛みです。変形性膝関節症も力学的負荷に起因した炎症が急性期の痛みとしてありますが最近ではX線所見だけでなく、MRIやバイオマーカーなどにより病態がわかってきました。又初期の方が末期より炎症性サイトカインの発現は高いのですが滑膜炎は両者で変わらないので重症度により病態が異なること、変形性膝関節症患者の痛みの閾値が低下していることもわかってきました。変形性膝関節症患者の疼痛閾値低下は侵害受容器の障害か?中枢感作か?についての研究では疼痛が強いほど中枢感作が生じること、滑膜炎の程度と痛みの中枢感作は関連がありますが滑膜炎が改善しても中枢感作は改善しないこと、MRIでの大腿骨関節部の骨髄浮腫は軟骨下骨の病態を反映することなどがわかってきました。関節内での過剰な力学的負荷が関節軟骨の磨耗と軟骨下骨の刺激で滑膜炎を生じ関節外で脊髄、脳の中枢感作が生じて慢性疼痛が生じるメカニズムが解明されてきたそうです。

ウェブ講演の後に座長の山口赤十字病院整形外科の城戸聡先生のミニレクチャーがありました。内側型変形性膝関節の骨切術の歴史をお話しされました。open wedge osteotomyからclosed wedge osteotomyになり固定するデバイス、骨切の方法の改良により比較的安定した成績が得られるようになりました。closed wedge osteotomyの欠点として腓骨の骨切などあり再度ロッキングプレートと人工骨を使用したopen wedge osteotomy やhybrid HTOという方法も出ているそうです。

又脛骨顆部外反骨切術も紹介されましたが万能な手術はなく症例に応じた手術選択が必要とのことでした。

山口県サッカーとラグビー大会決勝

2018/11/19