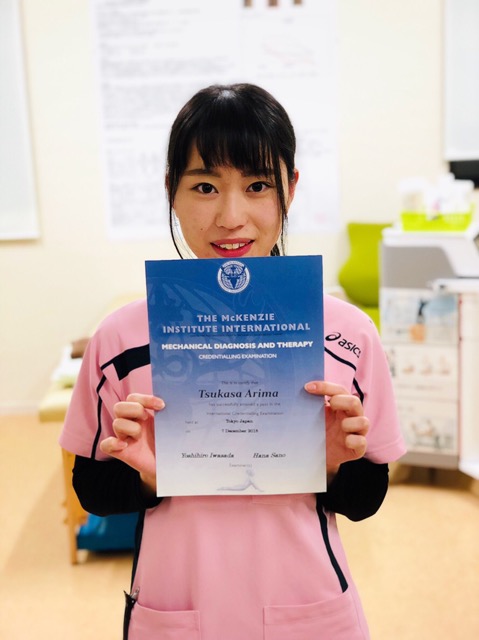

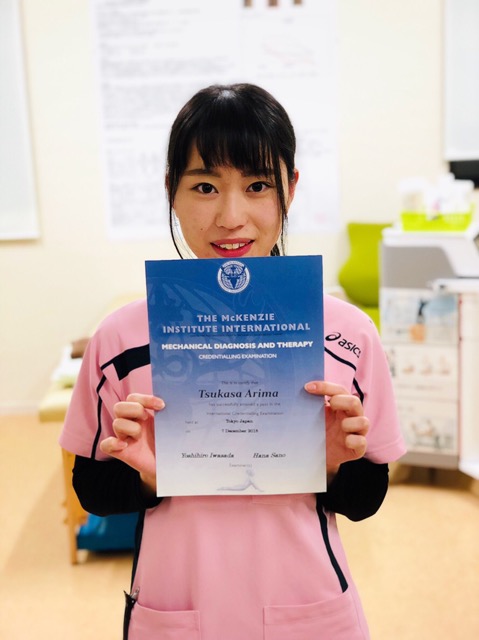

マッケンジー法クリデンシャル資格取得おめでとう!

2018/12/16

当院の理学療法士の有馬さんがマッケンジー法クリデンシャル資格取得しました。よく勉強も頑張っていました。おめでとう!これから益々の活躍を期待しています。

2018/12/16

2018/12/16

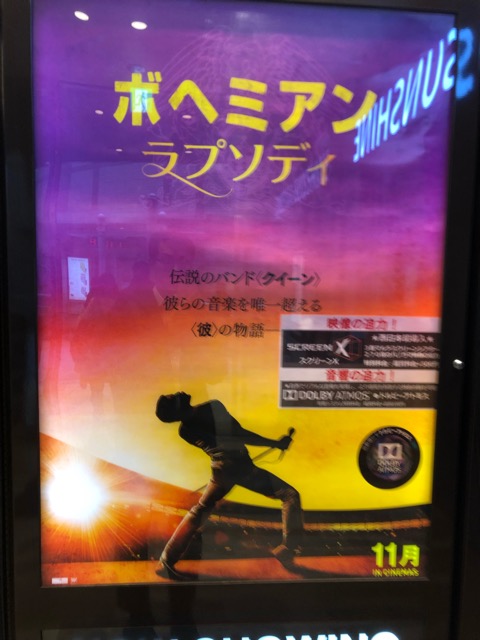

12/16 下関シネマサンシャインでボヘミアンラプソディーを観ました。下関まで行ったのは胸熱、応援上映といって拍手や声援してもいいという形の上映で今日が最後だったからです。満席で同年代の方が多かったです。クイーンのボーカルのフレディマーキュリーは既存の音楽にこだわらず新しいジャンルに挑戦していく才能とバンドの中で孤立して一時バンドのメンバーと仲たがいしますが、最後に自分の非を認めてバンドに戻ってくるまでを描いてあり感動しました。残念ながら拍手や声を出す人はいなかったので下関まで行かなくてもよかったようですが新しい映画館で楽しめました。

12/16 下関シネマサンシャインでボヘミアンラプソディーを観ました。下関まで行ったのは胸熱、応援上映といって拍手や声援してもいいという形の上映で今日が最後だったからです。満席で同年代の方が多かったです。クイーンのボーカルのフレディマーキュリーは既存の音楽にこだわらず新しいジャンルに挑戦していく才能とバンドの中で孤立して一時バンドのメンバーと仲たがいしますが、最後に自分の非を認めてバンドに戻ってくるまでを描いてあり感動しました。残念ながら拍手や声を出す人はいなかったので下関まで行かなくてもよかったようですが新しい映画館で楽しめました。2018/12/14

2018/12/13

2018/12/13

2018/12/11

2018/12/09

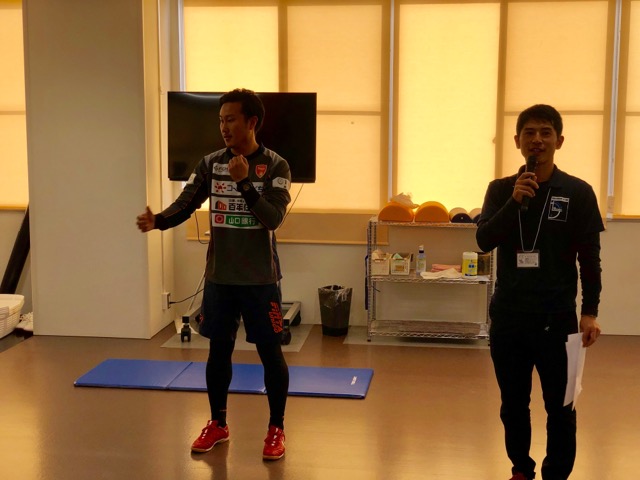

12/9レノファ山口FCメディカルスタッフからから学ぶ!「スポーツ障害予防&パフォーマンスアップ教室」が宇部興産中央病院スポーツ・関節鏡センターで開催されましたので理学療法士スタッフと一緒に参加しました。吉田先生、森脇先生の講義の後に理学療法士でレノファ山口のトレーナーでもある福田先生の実践がありました。吉田先生のオスグッド病のミニレクチャーがありました。脛骨粗面部に引っ張る力が大腿四頭筋や膝蓋靱帯にかかり、発育期の脛骨粗面は弱いこと、発育期は急速に骨が伸び、筋肉の柔軟性が低下しやすいことが原因で生じます。診断は圧痛やレントゲン撮影、MRI、最近ではエコー検査があります。治療は日常生活で痛みがなければスクワットやジャンプなどの運動制限、後方重心の修正、大腿四頭筋の柔軟性獲得の為にストレッチが重要になります。手術は遊離体摘出があり、他に当院でも行っている体外衝撃波も紹介されました。大腿四頭筋のストレッチで腰椎の影響がないように側臥位での方法をレクチャーされました。森脇先生の成長期スポーツ傷害、特にサッカー、あなたの知らない足関節捻挫の世界という講義がありました。足関節捻挫は靭帯の損傷で稀に骨折があるので注意が必要です。成長期の子供の捻挫は剥離骨折がほとんどでX線撮影でわからないことがあり、最近ではエコー検査で早期診断をします。靭帯損傷の早期治療で受傷直後から一時間以内に過度な腫脹を予防することで最も重要なことは圧迫で足関節の外側の腓骨の下をパッドを当てた後包帯固定します。冷却は15分冷却で45分休むことを繰り返します。足関節鏡で断裂した外側の靭帯を圧迫すると靭帯が整復される動画も示されました。レノファ山口の選手は靭帯損傷の程度によって復帰時期を早くする工夫をされているそうです。次いでトレーナーの福田先生の実技がありました。練習前にストレッチなどの準備運動をすることの重要性、サッカーも下半身だけでなく、上半身もパフォーマンスアップに必要であるとのことでした。実技も非常にわかりやすく勉強になりました。

2018/12/05

12/5整形外科症例検討会が山口済生会病院であり参加しました。ミニレクチャーは済生会病院放射線科の鍋屋先生の「骨転移の放射線治療」を拝聴しました。放射線治療は癌患者100万人中25万人で骨転移での治療は4-5万人治療されているそうです。よう骨性転移は腫瘍が50パーセント以上占めると症状を出すそうです。根治的治療として治療できる癌もありますが乳癌術後などに補助的治療としても使用されます。又姑息的治療として骨転移の疼痛緩和にも多く使用されます。骨硬化はしますが骨強度を上げることはないそうです。照射範囲のみ効果がありますが副作用もあります。副作用としては急性期有害事象と晩期有害事象があります。急性期有害事象は喉頭浮腫、食道炎、皮膚炎がありますが、腫瘍浮腫という照射後症状増悪があるそうです。晩期として放射線脊髄炎などもあります。治療効果は一回3グレイで10回30グレイ施行され2週で効果が出て4-6週で効果が最大で半年は効果があるそうです。再照射の効果は半分くらいだそうです。8グレイ1回、4グレイ5回、2グレイ25回など照射方法は様々ですが神経症状に対しては3グレイ10回が予後がいいそうですが症状が軽く線量が多いほど効果が得られるそうです。治療に適しているのは長期予後が期待でき、神経症状が軽微な場合、安静が保てる患者さんです。