こんにちは受付スタッフ福田です!!

ずいぶんと寒くなってきましたね(^^;

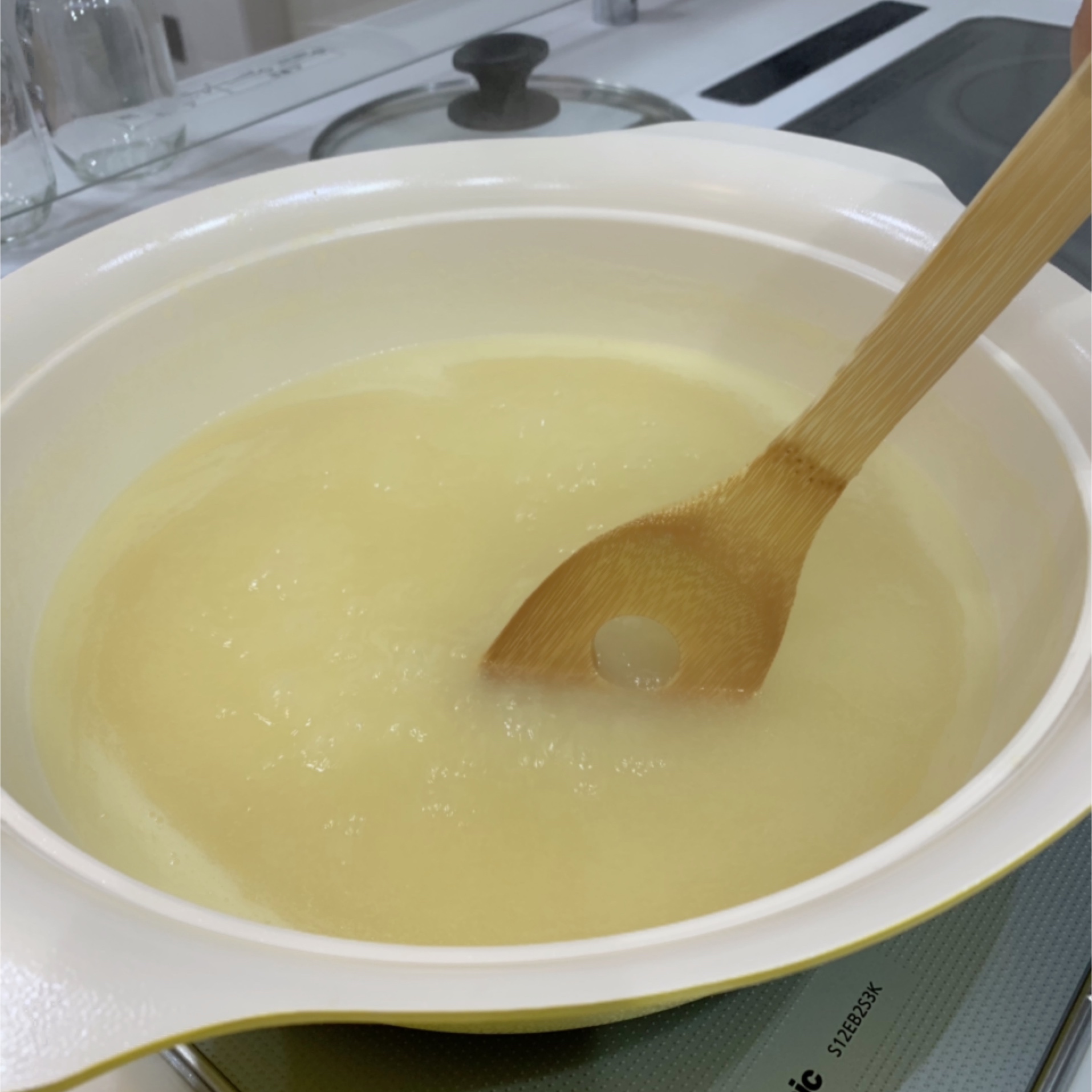

先日、友達をお家に招きゆずジャムを作りました(^^♪

お友達監修です(^^)

見た目通りに、とっても美味しいジャムが出来ました♡♡♡

また、来年も一緒に作りたいです(ˊᗜˋ)

ずいぶんと寒くなってきましたね(^^;

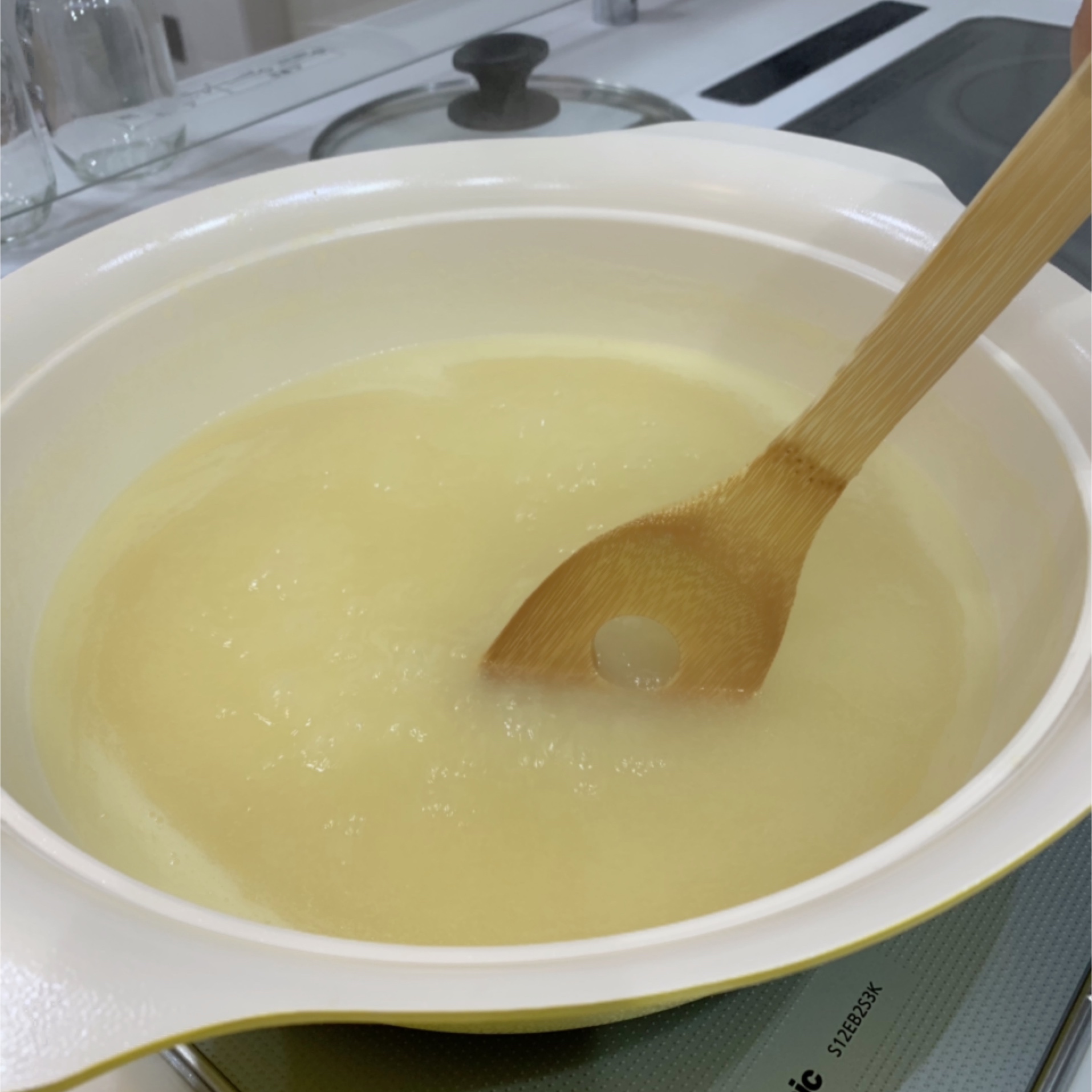

先日、友達をお家に招きゆずジャムを作りました(^^♪

お友達監修です(^^)

見た目通りに、とっても美味しいジャムが出来ました♡♡♡

また、来年も一緒に作りたいです(ˊᗜˋ)