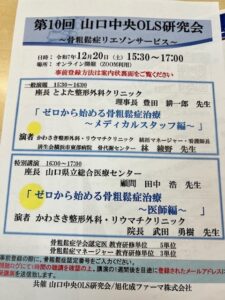

第10回山口中央OLS研究会

2025/12/22

12/20 第10回山口中央OLS研究会がウェブであり座長として参加しました。講師はかわさき整形外科リウマチクリニックの林綾野先生で「ゼロから始める骨粗鬆症治療〜メディカルスタッフ編〜」を拝聴しました。横浜市東部病院での骨粗鬆症治療に関する薬物テンプレートによる禁忌回避、放射線技師によるCT画像での脊椎圧迫骨折の病出を整形外科医と連携する、栄養士によるカルシウム自己チェック表、看護師による問診から骨粗鬆症リスクのある患者さんのピックアップ、骨粗鬆症治療薬(特に骨形成促進薬)の導入に対する工夫として患者さんの自己決定によりアドピアランスの向上が期待できる、治療効果の後に副作用も伝える(ポジティブからネガティブ)ことで受け入れやすいとのことでした。自己注射薬では連日製剤より週二回製剤が受け入れられやすいとのデータもあるとのことでした。継続率を上げるための工夫としてYAM値のみに注目するのではなく骨代謝マーカーにも注目すること、継続することに対する賞賛、価値観、目標を治療と一致させる、チーム連携(多職種でサポート)、患者さんへの声掛けと観察などの重要性を教えて頂きました。神奈川県の骨粗鬆症検診率0.5%という低さ(山口県3.8%)から神奈川県骨を守る会の取り組みも紹介されました。

次いでかわさき整形外科・リウマチクリニックの武田院長の「ゼロから始める骨粗鬆症治療~医師編~」を拝聴しました。先生の前任の横浜東部病院での骨粗鬆症性骨折における骨粗鬆症治療介入率を1割から8割に増加したご経験には感心しました。橈骨遠位端骨折から始まることの多いのでお知らせ骨折であること、脊椎骨折はいつのまにか骨折が多い、差し迫った骨折のリスクがある方にはゴールを目指した治療として3年でYAM70%以上を目指すことが理想的です。骨形成促進剤はテリパラチド、アバロパラチド、ロモソズマブがあり椎体骨折、非椎体骨折にも骨折予防効果にエビデンスがあります。骨粗鬆症診断には骨密度測定が必要で特にDEXAでの検査が有用です。骨質の指標としてTBSを利用して骨折リスクが高い方の抽出に有用、慢性腎疾患で腎機能低下例にも工夫して投与、治療介入、中断防止、継続には看護師との役割分担が必要とのことでした。OLS継続のポイントとしてできることからやる、ひとの時間を削らない、チームのビジョンを明確にする、根回しをする、スタッフの収益への意識、持続可能な体制などを教えて頂きました。