沖本先生の「とりあえずではなく、有効かつ安全な骨粗鬆症治療を考える」の講演

2025/03/21

2025/03/21

2025/02/07

10/10 山口グランドホテルで山口県臨床整形外科医会教育研修会があり現地参加しました。産業医科大学整形外科講師の塚本学先生の「重症骨粗鬆症に対する骨粗鬆症管理:骨を強くする上で骨リモデリングは大事‼︎」の座長を担当しました。脊椎固定術と骨粗鬆症に関する世界初のベストプラクティスガイドラインで手術前に骨リモデリングを促進する薬剤を選択することを推奨されたことを紹介されました。脆弱性骨折が生じた時に骨強度が低下しており骨折後2年間以内に骨折リスクが高く早期に治療開始することが重要であるとのことでした。骨リモデリングは破骨細胞と骨芽細胞のインバランスやアンカップリングにより骨量減少が生じるメカニズムをわかりやすく教えて頂きました。骨強度の向上には骨密度と骨質を上げる効果のある骨形成促進剤剤がよく、テリパラチド、アバロパラチドはリモデリングメインであり、ロモソズマブはモデリングメインの薬剤です。ロモソズマブは骨形成は数ヶ月は上昇し石灰化度が上がりますが骨吸収は抑制されています。HRpQCTを用いた臨床研究ではテリパラチド投与後は骨微細構造が変化しますがロモソズマブは骨微細構造には影響がない結果を示されました。ロモソズマブは骨密度上昇速度はテリパラチドより早いですが骨折抑制効果は同等とのことでした。骨質という点においては骨リモデリングを促進するテリパラチド、アバロパラチドを治療初期に投与することを推奨されました。その後に逐次療法として骨吸収抑制剤(特にデノスマブ)を使用することで骨密度上昇と骨折予防効果が持続すること、3年以内の使用後はゾレドロン酸で代用できるそうですが3年以上のエビデンスはないとのことでした。

2024/10/15

10/3午後からポスターで私の発表がありました。演題名は骨粗鬆症薬物治療における医科歯科連携アンケートー九州・沖縄・山口OLS研究会多施設調査-を発表しました。ポスターセッションは金沢駅の地下の広場で開催されており人で賑わっていました。

2024/10/15

二日目 シンポジウム「脆弱性骨折予防における医科歯科連携」を拝聴しました。松本歯科大学歯科口腔外科の松本教授の「薬剤関連顎骨壊死の現状と課題」、厚生労働省医政局歯科保健課歯科口腔保健推進室高田先生の「保健医療政策における口腔管理の意義」、富山市民病院整形外科の重本先生の「急性期病院における医科歯科連携」、呉共済病院整形外科の寺元先生の「地域医療における医科歯科協働の実際 呉市の取り組み」について講演されました。田口教授は8020運動で歯を残す効果はあるが感染巣が残存しているため顎骨壊死は減っていないので感染巣を作らないための予防歯科が重要とお話しされました。又抜歯が必要である骨粗鬆症治療でビスフォスフオネート製剤など使用される患者さんに休薬をしないことをポジションペーパー2023に記載してあるが医科歯科連携が地域差が大きく、医師、歯科医師の情報欠如、キーマンの欠如、感染巣の除去を共通認識にすることをお話しされました。高田先生は高齢者の歯科受診は年々増加し80才で20本の歯が残っている人は52%、抜歯は65-69才が最も多いが若い人は虫歯以外に親知らずなどによる抜歯が多く、高齢者は歯周病が多いとのことでした。厚労省はかかりつけ歯科医の役割の患者アンケートからも口内環境を保つだけでなく医科との連携するから選ばれているとのことでした。オーラルフレイル対策に加えてレセプトデータを活用した評価分析事業を新規に加えたこと、医科歯科薬科連携について市民講座など国の補助が出ることを教えて頂きました。富山市民病院の重本先生は近年骨折患者の高齢者の骨粗鬆症によるものが増加していること、骨粗鬆症治療における顎骨壊死に次いで多い術後肺炎の予防に術前口腔管理が重要とのことでした。術前口腔ケアができないことも多い問題もありますが先生の施設における術前歯科受診の必要性の説明、術後翌日歯科診察、早期の骨粗鬆症治療薬の選択、多職種連携による歯科受診有無を含めた患者フォローアップなど具体的に説明されました。呉共済病院の寺元先生は呉市の医科歯科連携について市と協力してレセプトデータを利用した取り組みを講演されました。ビスフォスフオネート製剤による顎骨壊死の発生率が0.1%というデータも出され、呉市骨粗鬆症重症化予防プロジェクトが始まり歯科でのパノラマ撮影の無料健診の導入、歯科から医科への骨粗鬆症検査の相談、医科から歯科への骨粗鬆症治療前の紹介など日本で先進的な取り組みが骨折予防に効果があることも教えて頂きました。

ランチョンセミナーでは最初に東京慈恵会医科大学臨床検査医学講座越智先生の「骨粗鬆症一次予防へ向けて:検査と健診の役割と障壁」拝聴しました。日本人の90%以上がビタミンD不足であるとのことですがくる病リスクが12ng/ml,大腿骨頚部骨折リスクが15ng/mlであるがカットオフ値は人種差があり今後変化する可能性があり健康寿命のための栄養という位置づけになるそうです。骨質を反映するAGEを指腹で測定する機器の紹介もあり興味深い講演でした。次いで東京慈恵医大斎藤充教授の「骨折診断・骨密度測定・骨質評価の最前線―明日から使えるAI(スマートQM)から骨質評価法の進歩まで―」では骨密度測定では椎体の変形のない椎体を計測する必要があり骨粗鬆症治療は一生続ける必要があります。椎体骨折はレントゲン写真で診断しますが見逃しがあります。Aiを利用した診断ソフトの紹介をされました。又骨AGEs(酸化ストレス)が骨質のみでなく、糖尿病、腎不全、動脈硬化、歯周病などに関与する研究を解説して頂きました。

金沢駅の出口に骨粗鬆症学会の素晴らしい垂れ幕がかかっていた写真です

2024/10/15

10/12 金沢で開催された骨粗鬆症学会に参加しました。前日博多で泊まって飛行機で行きました。(プロペラ機でしたが静かで快適でした)

ランチョンセミナーで呉共済病院歯科口腔外科の東森 秀年のAI解析ソフトウェアを活用した歯科パノラマX線画像による骨粗鬆症スクリーニングを拝聴しました。座長の松本歯科大学田口教授が最初にパノラマ撮影による骨粗鬆症スクリーニング診断の基礎を解説されました。歯科でのパノラマ撮影で下顎骨皮質骨厚み3mm以下、皮質骨形態3型の場合に骨粗鬆症を疑い整形外科に紹介することを推奨されていますが実際には中々そこまで医科歯科連携が進んでいないことが現状です。歯科パノラマX線画像解析Aiを利用して下顎骨皮質骨厚み、皮質骨形態を自動診断するソフト(PanoSCOPE)を紹介されました。呉共済病院歯科口腔外科でAiにより骨粗鬆症の疑いありと診断された85.5%が骨密度で骨粗鬆症であり感度82%、特異度54%という結果をお示しされました。このソフトの導入のより呉共済病院歯科口腔外科から整形外科への紹介が増えたとのことでした。又呉市での骨吸収抑制薬関連顎骨壊死予防診療ネットワークでの医科歯科連携について紹介されました。呉市では65才で歯科検診を無料で受けれること、薬剤師が初回の骨吸収抑制薬処方される時に歯科受診を勧めること、デノスマブ中断患者に市が受診勧奨を行う取り組みを示されました。

2024/10/08

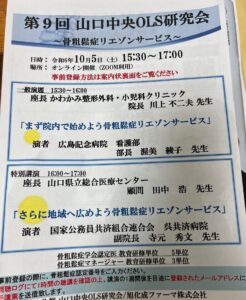

10/5 松政で第9回山口中央OLS研究会があり参加しました。広島記念病院看護部部長の渥美先生が「まず院内で始めよう骨粗鬆症リエゾンサービス」の講演がありました。呉共済病院で骨粗鬆症リエゾンサービスを構築された経験を元にお話しされました。初発骨折の対応と再骨折予防、最初の脆弱性骨折の予防を目標にして2016年から骨粗鬆症サポートチームを発足され骨粗鬆症教室、骨粗鬆症リエゾンサービス委員会にグレードアップされていった経緯を教えて頂きました。呉市と協力して健康イキイキ講座として生活習慣病との関係に取り組まれ、院内連携、病病連携、病診連携を構築され、今回赴任された病院で胃がん患者の骨粗鬆症リエゾンサービスを構築していく取り組みも紹介されました。

次いで呉共済病院副院長の寺元先生の「さらに地域へ広めよう骨粗鬆症リエゾンサービス」を拝聴しました。呉市は高齢化率36%(山口市29%)と高く、呉市は医療介護需要がすでに減少傾向にあるとのことでした。高齢者の骨折は歩行レベルの低下とせん妄、認知症も合併すると予後が不良となります。大腿骨近位部骨折は2040年にピークとなりますが整形外科医の数は増えておらず整形外科医は忙しくなるとのことでした。次いで呉市骨粗鬆症重症化予防プロジェクトとその効果について教えて頂きました。呉市では糖尿病性腎症重症化予防事業が認められデータヘルス計画に骨粗鬆症も対象になったそうです。山口市のデータヘルス計画でも糖尿病性腎症重症化予防はデータヘルス計画に入っていることも教えて頂きました。呉市骨粗鬆症重症化予防プロジェクトの結果骨粗鬆症のビスフォスフオネート製剤の発生率が1000人に1人というデータを示されました。医師会から行政(地域保健対策協議会)や歯科医師会、薬剤師会との連携を構築され、医科歯科連携としてパノラマ写真のAI診断の取り組み、医科歯科薬科連携としてお薬手帳に注射シールを貼ることも紹介されました。行政との連携は骨粗鬆症治療の継続、骨粗鬆症検診事業率の上昇の取り組みとして呉市での65才での歯科無料パノラマ写真撮影による骨粗鬆症スクリーニングの取り組みを教えて頂きました。治療中の患者の継続啓発として調剤薬局でのアンケート、口腔ケアの啓発などを検討され、ハイリスク層、治療中断者をレセプトから市が抽出してダイレクトメール、電話等での受診勧告する取り組みではデノスマブ中断例で1/3で再開することで骨折の発生を予防できた結果もお示しされました。骨粗鬆症重症化予防の為に呉市の取り組みが全国に広がることを期待を強くしました。

2024/09/06

9/5かめふくオンプレイスで山口市骨粗鬆症地域連携協議会講演会があり座長をしました。沖本クリニックの沖本院長が「顎骨壊死・骨髄炎対策から始めた医歯薬連携は地域における地域における椎体・大腿骨近位部骨折の発生減少に関与するか?ー広島県呉市における試みと成果ー」の講演をされました。骨粗鬆症性骨折が全身に及ぼす影響が大きいので骨粗鬆症治療は必要であること、薬物治療の使い分け、特に治療効果の高い骨形成促進剤の特徴とその後の逐次療法として使用する骨吸収抑制剤による顎骨壊死に関する歴史と背景も解説され、呉市における医科歯科連携の取り組みをお話しされました。呉市の行政が協力する呉市骨粗鬆症重症化予防プロジェクトについて詳しく説明して頂きました。さらに薬剤師会とも連携する理想的な医科歯科薬科連携が実現していると感心しました。医科歯科薬科連携により顔の見える関係ができ呉市が協力してくれた成果でビスフォスフオネートで顎骨壊死の発生率0.135%、デノスマブで0.125%というデータを世界初で出せたそうです。顎骨壊死ポジションペーパ2023についても解説頂き、骨吸収抑制剤使用していても抜歯は原則休薬不要ですがそこだけを強調するのではなく患者さんに応じて医科歯科連携して治療を決定していくことも勉強になりました。

2024/08/09

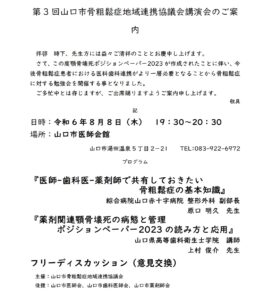

8/8 山口市医師会館で第3回山口市骨粗鬆症地域連携協議会がありました。講師は山口赤十字病院整形外科の原口先生が医師-歯科医-薬剤師で共有しておきたい骨粗鬆症の基本知識』について講演されました。骨粗鬆症の基礎知識をわかりやすく説明して頂きました。骨強度は骨密度と骨質からなり骨密度はDEXAで測定可能ですが骨質は現在保険適応がないですが糖尿病、腎臓病、慢性肺疾患患者さんは骨密度正常でも骨質低下が多いと言われています。骨粗鬆症による脆弱性骨折は治療しないと骨折を繰り返し予後が悪くなるのて治療が必要です。骨粗鬆症治療薬についてもわかりやすく教えて頂きました。

続いて元山口赤十字病院歯科口腔外科の上村先生の薬剤関連顎骨壊死の病態と管理 ポジションペーパー2023の読み方と応用の講演がありました。顎骨壊死は歯性感染が原因で、予防的休薬は原則不要で医科歯科薬科連携することが重要とのことでした。

講演後のディスカッションでもフランクな意見交換ができ、骨粗鬆症治療前に未治療の患者さんには特に歯科受診を積極的に勧めることが共通認識になるよう今後も会を継続して行きたいと思います。

2024/08/04

8/3 FLS Cafe in Japanがウェブで開催され参加しました。

FLSとは骨折リエゾンサービスで骨粗鬆症による脆弱性骨折した患者さんをきちんとデーターベースに登録して骨粗鬆症治療を継続してくりかえし骨折を防ぐ取り組みの一環です。世界標準の骨粗鬆症性骨折をマネジメントするCapture the Fracture プログラムに登録して患者さんの治療継続していくことが評価されると金銀銅メダルが認証されるので骨粗鬆症リエゾンサービスチームの勲章にもなりモチベーションアップにも繋がるとのことでした。日本版FLS-KPI(重要業績評価指標)の紹介もされ自院における骨粗鬆症治療の評価を目視化できるとのことでした。脆弱性骨折をされた出来るだけ全ての骨粗鬆症患者さんが治療継続することで再骨折予防に繋がる取り組みですので興味深く拝聴しました。