まだ寒い日が続きますが、スポーツクラブで運動して温まった日にもち吉のソフトクリームを食べました。今月の限定チョコとソフトのハーフで頂きました。たまにはいいですね。

まだ寒い日が続きますが、スポーツクラブで運動して温まった日にもち吉のソフトクリームを食べました。今月の限定チョコとソフトのハーフで頂きました。たまにはいいですね。

2026/02/23

2/22 令和8年山口県臨床整形外科医会研修会があり参加しました。鎌ヶ谷総合病院整形外科・リウマチ科の望月副院長の「関節リウマチの実践的治療戦略」を拝聴しました。関節リウマチの治療は臨床的寛解、構造的寛解、機能的寛解がありそれぞれDAS28、TSS(シャープスコア)、HAQの点数を参考に治療を行ないます。リウマチ早期に治療反応がよい時期に適切な薬剤を使用することが重要とされます。T2T(treat to target)実践のゴールとして寛解を目指していますが治療の効果が不十分の時(D2T)の際に治療の変更、包括的アプローチを検討する必要があります。高齢者の場合は合併症(間質性肺炎、腎障害、肝炎があるので治療の選択肢が限定されます。標準治療はMTX(メトトレキサート)を使用しますが最近皮下注射があり有効性と安全性が高く副作用も比較的少ないとされます。MTXは初回週4-8mgで開始して症状見ながら早期に増量していく方が治療反応性がいいですが単剤では7割しか寛解しないそうです。MTX皮下注射製剤は有効性が高く副作用が少ないとのことで内服で副作用があっても皮下注射で3/4は継続できるとことでした。リウマチ治療の目標は関節破壊(特に急速関節破壊)の抑制が重要です。現在では生物学的製剤、JAK阻害薬があり、MTX効果不十分な場合に効果が期待出来ます。

2/14山口市医師会・吉南医師会合同女性部会研修会があり参加しました。講師 はフリーアナウンサーの小林 愛子さんで「薬膳茶~身体の声に耳を傾け 四季を楽しみましょう~」というご講演を拝聴しました。薬膳は中国の伝統医学に基づいて心身を整える食事法で季節や体調に合わせて食材を選べて医食同源、心身一如の考え方に通じています。薬膳の魅力は人の体調に合わせた提案ができ、自分に向き合え、身近な食材で実践ができるといった魅力があるとのことです。冷やす性質を陰、温める性質を陽のバランスをとり、生命のエネルギーの気、身体の栄養の血、身体を循環する水の要素のバランスが崩れると体の不調が起こるとされます。熱、温、平、涼、寒の五性、酸、甘、辛、苦、鹹(かん)の五味などに合う食材を教えて頂きました。本日の薬膳茶として杜仲茶、棗(なつめ)、玫瑰花(マイカイカ)を飲ませて頂きました。テーマは素敵女子とのことで自分の心身に耳を傾けその時その時で必要なものを取り入れることが大切とのことでした。

2026/02/09

2/8衆議院選挙、県知事選挙と積雪が重なりましたね。夕方クリニックに行くと4.5cmの雪が積もっていたので家内と雪かきして凍結剤を撒いておきました。2/9朝来てみるとクリニック玄関前は効果覿面でスタッフにも好評でした。やはり備えあれば憂いなしですね。最後の写真は雪だるまを作ろうと思いましたが手が寒いのでやめましたが私の作です。

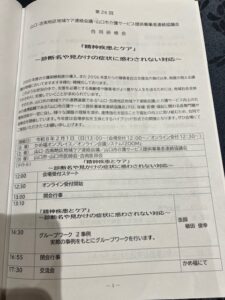

2/1 第26回 山口・吉南地区地域ケア連絡会議、山口市介護サービス提供事業者連絡協議会 合同研修会があり山口市医師会長として参加しました。講師は鳥取県立厚生病院 精神保健福祉センター/国立病院機構 鳥取医療センター精神科 植田俊幸 先生で『精神疾患とケア~診断名や見かけの症状に惑わされない対応~』について講演していただきました。先生は「図解でわかる精神疾患とケア」の著書もあり専門は精神疾患と認知症です。統合失調症、パーソナリティ障害、神経発達症(発達障害、知的障害について解説してその対応について教えて頂きました。統合失調症は考えがまとまらない病気で思考障害と自我障害で思春期に起きやすいそうです。パーソナリティ障害は現実場面に不適応な行動パターンがあることを理解することが重要とのことでした。大人の社会体験が少ない、普通の社会体験をどう作るかが重要とのことでした。統合失調症や認知症での妄想は否定も肯定もしないことで発声や声のコントロールは難しいですが相手の言ったことを一旦受け止めて自分の価値判断はストップして「そうなんですね、お聞きできてよかったです。」という答え方がいいそうです。実際に何があったか確認したり気持ちに共感し、できていることを見つけ、できることを増やすこと(今の努力、過去の対処を聞いたりして、まずどうするか?)も必要とのことでした。又妄想の原因を聞いて解決策を考え、不安でたまらない人に不安の原因に囚われることは難しく、どうしてそう思うか?など質問したりして、相手の言ったことを傾聴することが重要です。発達障害(神経発達症)は自閉スペクトラム症、注意他動症や、限局的学習障害があります。注意集中、コミュニケーション、予期しないことへの対処、感覚過敏などに小さい成功体験を作って努力の価値を学ぶ事で具体的な支援ができるそうです。言っても聞かない場合に図表、絵を利用したり時間を区切り単純にわかりやすい言葉で怒らず、褒めたりして大人に相応しい常識的な行動を作ることを目指してください、とのことでした。精神疾患だけでなく整形外科で遭遇する慢性疼痛の患者さんに通じる対応もあり大変勉強になりました。

1/28吉南医師会館で令和7年度小児救急地域医師研修事業 小児救急地域医師研修会があり参加しました。まかたこどもアレルギークリニック真方院長の「プライマリケアにおける食物アレルギー・アナフィラキシー診療のポイント」の講演を拝聴しました。食物アレルギーの定義は食物によって引き起こされる抗原特異的な免疫学的機序を介して生体にとって不利益な症状が惹起される現象で非免疫学的機序による食物不耐症は含まないそうです。山口県ではアレルギー疾患医療認定制度があり、やまぐちアレルギーポータルサイトもありアレルギードクターの検索できるそうです。食物アレルギーと紛らわしいものとして中毒反応、食中毒、食物不耐症(牛乳での下痢など)、薬物活性物質(サバなどじんましん)があります。アレルギー反応のしくみは皮膚から侵入したアレルゲンに対してIgE抗体が作られ、IgE抗体は体内の肥満細胞などに結合して感作され食物などアレルゲンがIgE抗体に結合しヒスタミンを放出すると蕁麻疹などアレルギー症状を発症します。アトピー性皮膚炎などから気管支喘息、アレルギー性鼻炎、結膜炎などを次々と発症するアレルギーマーチも教えて頂きました。アトピー性皮膚炎の患者さんに卵は生後半年から始めた方が卵アレルギーが発症しにくいとのことでした。食物アレルギーの原因として鶏卵、クルミ、牛乳、小麦、落花生、いくら、カシューナッツ、エビの順に多いそうです。ピーナツと大豆、くるみとピーカン、カシューナッツとピスタチオは同じ木の実の種類なので要注意とのことでした。アナフィラキシーは複数の臓器に及ぶアレルギー症状が急激に進行する状態で低血圧を伴うものをアナフィラキシーショックといいます。食物依存性運動誘発アナフィラキシーもあるとのことで疲労寝不足なども関与するとのことでした。花粉症がありリンゴに共通の抗原があるので非加熱のリンゴでアレルギー症状が出るような口腔アレルギー症候群も教えて頂きました。食物アレルギーに関連してラテックスーフルーツ症候群、bird-egg症候群、pork-cat症候群、α-Gal症候群(マダニ、カレイ魚卵)、PGA症候群など思わぬ組み合わせで発症する原因食物も症状が誘発されない食べられる範囲までは食べることができるとのことで正確な診断に基づく必要最小限の除去が重要とのことでした。食物経口負荷試験を行い陽性であれば原因食品の除去を継続しますが陰性であれば試験で食べた量をもとに自宅で摂取して問題なければ一食分が無症状で食べられることが目安となるとのことでした。アナフィラキシーの診断基準として皮膚症状と呼吸器、循環器、消化器症状を伴う場合と皮膚症状なくても血圧低下、気管支攣縮症状があればアナフィラキシーの可能性が高く、エピペンなど対応が必要とのことでした。小児が学校でアナフィラキシーと考えたら教師にはためらわずエピペンを使用する講習もされているとのことでした。

2026/01/27

患者さんから先生のクリニックの名前が週刊誌に載ってたよ、とお聞きして特に取材を受けたわけでもないけどと思い、思い当たる節もなく何かの間違いと思っていましたが週刊現代の特集:あなたの街の最高の病院とクリニック 整形外科編:に掲載されていたことがわかりました。山口県では8施設が掲載されていましたが本当だったんだ!という感想ですが掲載していただいたことには感謝してこれに恥じないよう研鑽していきたいと思います。

2026/01/23

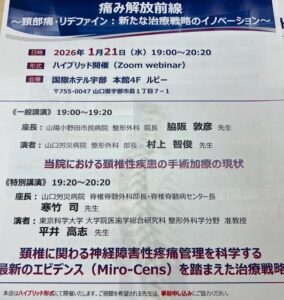

1/21痛み解放前線 頚部痛・リデファイン:新たな治療戦略のイノベーションをウェブで拝聴しました

最初に山口労災病院村上先生の当院における頚椎性疾患の手術加療の現状の講演があり山口労災病院での頸椎疾患の手術症例の提示がありました。

ついで特別講演として東京科学大学整形外科平井准教授の頸椎に関わる神経障害性疼痛管理を科学する 最新のエビデンス(MiroCens)を踏まえた治療戦略を拝聴しました。頸椎疾患に対する前方・後方手術の使い分け、頸椎症性神経根症が現代の生活様式で増えてきたこと、頸椎症性神経根症の保存的治療のランダム化試験の結果を報告されました。頸椎後縦靭帯骨化の手術で後方除圧固定術が選択される場合が多いのですが前方法と比較して局所後弯や脊髄前方圧迫の残存により長期成績が低下する傾向があるとのことで、前方除圧固定術で先生の大学で開発された骨化浮上術を紹介されました。前方法のデメリットで気道障害や脊髄髄液漏などの合併症があるので頚髄症でmodified-K-line4mm未満や後縦靱帯骨化症でK-lineマイナスの場合に前方法を選択されるとのことでした。しかしながら前方法は技術的に難しいのでナビゲーションを用いて顕微鏡に骨化をトレースするような技術も紹介されました。長時間スマホの影響で頸椎前弯が消失し(いわゆるスマホ首)頸椎前屈姿勢は神経根にも負担を生じやすいとのことで特に若年者の長時間スマホ使用には警鐘を鳴らす必要があるとのことでした。最後に頸椎症性神経根症の保存的治療のランダム化試験((MiroCens試験))について報告されました。142例中消炎鎮痛剤単独群より神経障害性疼痛治療薬(ミロガバリン)併用群で療効果の有意差があり、容量依存性に改善した結果を示されました。ミロガバリンは副作用として傾眠、めまいなどもあり事前説明と注意深い効果判定、経過観察が必要とのことも強調されました。

治

治

2026/01/21

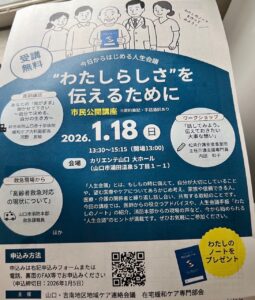

1/18カリエンテ山口で市民公開講座「わたしらしさを伝えるために〜今日からはじめる人生会議」があり参加しました。山口吉南地区地域ケア連絡会議在宅緩和ケア専門部会相川会長の挨拶の後、山口赤十字病院河野先生の「あなたの我がまま聞かせて下さい〜自分で決める自分の生き方」の講演がありました。わたしのノートとはアドバンスケアプランニング(人生会議:もしものときのためにあなたが望む医療やケアについて前もって考え家族やケアについて前もって考え、家族やケアチームと繰り返し話し合い、共有する取り組み)の中で自分の意思表示をまとめたノートで自分がこれからどう過ごしたいか、元気なうちに考えて、みんなで共有するというものです。高齢者が自分が重症になって意思表示ができなくなってからでは家族が迷い苦しむことになるのでなるべく多くの人と人生の終末期のことを話し、意思を共有することが理想的です。癌や予後の告知を拒否する家族、夫が帰りたくても妻が(これまでも介護の苦労したので)拒否、延命治療にこだわるケース、カリフォルニアから来た娘症候群(遠方から来た家族が意思決定を覆す)など様々なケースを紹介されました。欧米ではdo not resuscitate(延命治療しないでください)という入れ墨を入れている人もいるそうです。山口市と山口吉南地区地域ケア連絡会議在宅緩和ケア専門部会が一緒に作成したノートについて紹介され自治体の取り組みやわたしのノートを本人家族介護医療関係者も一緒に確認してその想いを医療につなぐことを強調されました。

次いで松井介護支援事務所内田先生のワークショップ「話してみよう。伝えておきたい大事な想い」がありました。家族に命に関わる状態は突然やってきますが、①最初にどう思ったか?②気がかりは何か?③気がかりを解決するにはどんな方法がありますか?に関して回答をワークシートに記載してディスカッションがありました。そのような際にあなたの大切にしたいことは何か?など最後まで望む生き方を叶えるために自分で治療とケアを選ぶことが、このわたしのノートに記載することで明確になるとのことでした。

続いて山口市消防本部田中主任の「高齢者救急対応の現状について」講演がありました。山口市の救急件数はコロナ後特に高齢者の救急搬送が増加しており救急車の台数に限りがあるため件数の増加は現場到着までの時間が延長してしまうのでタクシーがわりの利用、待ちたくないので呼ぶなどしないことなど適正利用を訴えられました。救急車を呼ぶか迷った場合には♯7119(成人)#8000 (小児)の利用やアプリ(Q助)を紹介されました。家族の容態が急変した時にACP(アドバンスケアプランニング)において心配蘇生を望まない意思決定が確認した場合救急隊はかかりつけ医に連絡を取る必要があり、心配蘇生中止の指示があってもかかりつけ医が自宅に来れない場合には医療機関に搬送する必要があるとのことでした。

最後に高齢福祉課の竹重主任の「元気な今こそ、家族で話そうもしものこと~安心につながる人生会議のすすめ~」がありました。山口市のすこやか長寿アンケート調査でもしものときのことを家族で話し合った方は約3割で、延命治療を望まない人は約7-8割であるデータを示されました。年齢に関係なくもしものときは急に訪れる可能性があるのでまずは自分自身で考え、大切な人と日頃から話しておくよう啓蒙されました。

1/15防府グランドホテルで周防国整形外科フォーラムが開催され参加しました。山口大学整形外科坂井教授のコンピュータ支援技術を使用した股関節手術と疼痛管理~機能評価を含めて~を拝聴しました。先生が取り組まれているコンピュータ支援技術(CAOS)・カスタムメイド人工関節に関する研究を解説されました。特に人工股関節は患者満足度が高い手術です。大腿骨側にセメントを使う場合と使わない(セメントレス)ケースがありセメントレスでは3Dポーラスが有名です。カスタムメイドステムはCTで解析して作成しますがゆるみなどが少なかったですがコスト面で製造中止になりました。変わって出たのが3次元積層造形法で電子ビームもありますが最近ではレーザーによるものが主流とのことです。人工股関節の再置換用インプラントも積層造形で作成可能とのことでしたが製造コストがかかる問題があるとのことでした。次いで人工股関節置換術後に動作制限はアンケート結果では前方法より後方法の方がしない先生が多いことも教えて頂きました。術後脱臼を予防する為にCTナビゲーションを使用して精度は2-3%で脱臼率も明らかに低いとのことでした。ロボット手術は大腿骨側の掘削の精度を上げ、寛骨臼の位置もより正確に設置できます。最後に表面置換型人工股関節の解説もされスポーツ復帰には優位ですが長期成績も良好ですが問題点も教えて頂きました。人工股関節を使用しない寛骨臼回転骨切術でもCTガイド下ナビゲーションを使用され精度の高い手術を教えて頂きました。術後の機能評価でForgotton joint scoreを紹介され山口大学整形外科の研究結果を紹介されました。