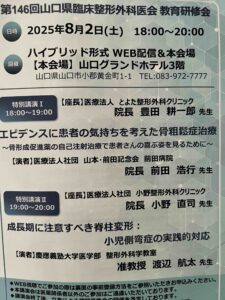

8/2山口臨床整形外科医会がありました。前田病院の前田浩行院長の「エビデンスに患者の気持ちを考えた骨粗鬆症治療〜骨形成促進薬の自己注射で患者さんの喜ぶ姿を見るために〜の座長をしました。骨粗鬆症治療で患者満足度を高める工夫として患者背景を考え、医師が主体的に治療してリエゾンより医師の説明も重要とのことでした。オスタバロなど骨形成促進剤の自己注射を簡単に諦めないで継続するための工夫を含めて教えて頂きました。骨粗鬆症を疑って骨密度検査を行うことが診断のコツであり、薬物治療を受けていない患者への導入とアドリアランス向上のために病院の待合室で患者向けの勉強会を開催されているとのことでした。骨折した患者さんが骨粗鬆症治療を持続率が低い原因として生命に関わるか?の認識が低いことがあり家族にも説明して病識を持ってもらうこと、骨粗鬆症治療と骨折予防を強調されました。骨吸収抑制剤による治療はリフォームで骨形成促進剤は新築のイメージで説明すると患者さんにわかりやすいとのことでした。骨折歴がある患者にはアナボリックファーストで骨形成促進剤を勧めますが認知症があり家族がそばにいないと難しいとのことでした。テリパラチドの手帳をスケジュール帳がわりにすること、日記のように書いてもらうなど工夫を教えて頂きました。

次いで慶応義塾大学整形外科の渡辺航太准教授の「成長期に注意すべき脊柱変形 小児側弯症の実践的対応」を拝聴しました。側弯症はリチャード3世の遺体が発見され側弯症であった論文を紹介されました。側弯症は9才以下は早期発症で10才以降に発症する思春期特発性側弯症が女児に多く日本で2.5%(13-14才)で近年増加傾向にあるそうです。進行すると肺機能低下、腰痛背部痛、肉眼的問題があります。側弯症検診は1979年から始まり発見率に地域差があり2016年運動器検診が導入されても変化はないとのことでした。検診法は視触診法では肩、ウエストラインの左右差、前屈テストで確認する方法と機器検診があり視触診法は腰椎カーブは見逃されやすいので注意が必要です。整形外科外来で気をつけることとして原因のある機能性側弯(キアリ奇形を伴う脊髄空洞症、腰椎椎間板ヘルニア、腰椎すべり症、神経繊維種症

など)を鑑別することを教えて頂きました。手術適応として脊柱立位前後面でのコブ角を測定して25度以上(若年では15度)であれば専門医紹介してほしいとのことでした。保存的治療の装具療法は効果があり装着は18時間以上が望ましいとのことでした。側弯症の手術はインストルメントによる矯正固定術があり柔軟性が低下するデメリットがあるとのことでした。