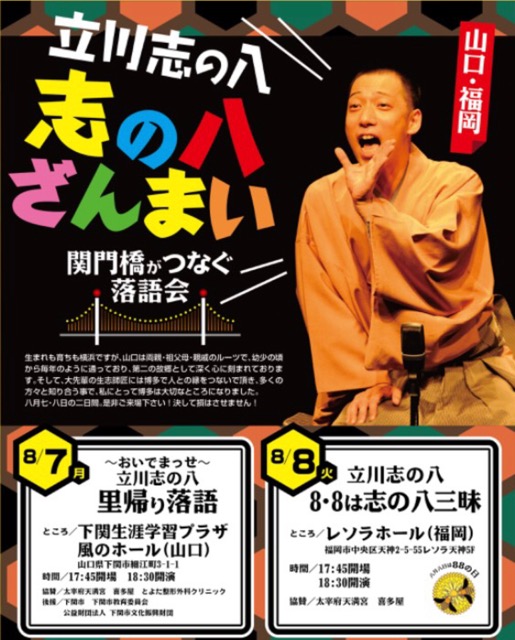

8/7診療後新山口駅から新幹線と山陽本線を乗り継ぎ下関の生涯学習センターで立川志の八師匠の落語会に参加しました。毎年打ち上げだけ参加していましたが今回ようやく師匠の落語を堪能しました。人情物でしたがあまり暗くならないような展開に会場からは笑いが絶えませんでした。打ち上げにも参加して師匠ともお話しさせて頂きました。来年は六月になりそうとのことでしたので又参加します!

2019/07/28

2019/07/27

2019/07/27

2019/07/24

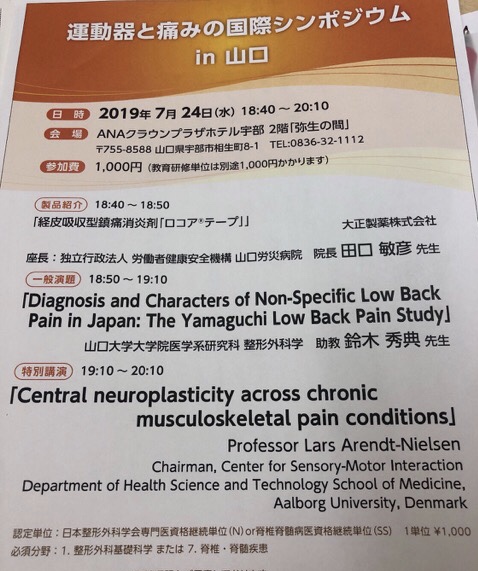

7/24宇部市で運動器と痛みの国際シンポジウムイン山口に参加しました。最初に山口大学整形外科鈴木先生の非特異的腰痛の診断と特徴ー山口スタディーの英語の講演を拝聴しました。山口臨床整形外科学会と山口大学整形外科と協力して行った研究で英語で発表されるとのことでこちらを聴きたくて宇部まで来ました。非特異的腰痛が85パーセントというDeyoの論文に対して整形外科医が腰痛患者の診断分類を行い特異的腰痛は21パーセントでしたが、非特異的腰痛に分類される腰痛のうち78パーセントは診断が可能であったという結果を流暢な英語で発表されました。

次いでデンマークのニールセン教授の講演を拝聴しました。central neuroplasticity across musculoskeletal pain conditionというタイトルでした。運動器の疼痛は腰痛が一位ですが変形性関節症による痛みも上位に入ります。関節痛も小病変でも強い痛みがあり炎症、軟骨損傷など様々な要因が重なって痛みが生じます。sensitisationのメカニズム、痛みの可視化、定量化、X線分類で初期でも滑膜炎を合併すると痛みが強い、線維筋痛症では圧疼痛閾値が全身で上がっている(小さい刺激で疼痛増悪)関連痛の広がりが慢性腰痛、線維筋痛症などはより広い、facilitated central painについて、下降性疼痛抑制系、多数回手術になると疼痛過敏になりやすいこと、mechanism based treatment などについて教えていただきました。

2019/07/22

7/20整形外科痛みを語る会に参加しました。会長は山口大学整形外科鈴木先生であり、痛みについて様々な分野の先生がたの発表がありました。途中からの参加でした。特別講演で福島県立医大の二階堂先生の腰痛診療ガイドライン2019から見た腰痛の薬物療法の特別講演を拝聴しました。2012の腰痛診療ガイドラインが出ましたが今回の改訂でminds診療ガイドラインに沿った患者と医療者を支援することを目的として作成されました。背景疑問と臨床疑問に分けてあり、有効か?ではなく有用という言葉を使ってあり患者の嗜好も配慮してあるとのことでした。有意差のある論文のみを取り上げてエビデンスありとするのではなくアウトカムごとにメタ解析を行って評価を行なって患者さんにとって有用な益と害のバランスを検討して推奨度を決定したそうです。ガイドラインは医療裁判で用いられることがありますがガイドラインと異なった治療を選択する場合は慎重な検討が望ましいそうです。対象は整形外科専門医だけでなく一般診療医も対象で腰痛のトリアージとプライマリケアにも役立つ情報を記載されてあります。腰痛の原因の75パーセントが非特異的腰痛であることは再考を要するとの記載がありました。腰痛患者が初診した時に確定診断に至るまで様々な画像診断を利用することを付け加えてありました。又腰痛の薬物療法では急性腰痛、慢性腰痛、坐骨神経痛のそれぞれに対してオピオイド、プレガバリン、デュロキセチンなど前回のガイドラインで採用されていない(出ていない)薬物の推奨度も記載されました。デュロキセチンは疼痛と機能に関して有効でしたが有害事象(副作用)はやや多いという結果であったそうです。その後懇親会に参加しましたが会長の鈴木先生や福島県立医大の矢吹教授とお話しできて貴重な時間を過ごすことができました。

2019/07/15

学会2日目は兵庫県立こども病院の薩摩先生の臨床医が見逃してはならない小児の運動器疾患を拝聴しました。新生児から乳児期、幼児期、学童期・思春期に分けられました。乳児期では化膿性股関節炎が第1にあげられますが、関節穿刺をして菌の存在を検査してできるだけ早期(発症後4日以内が予後を左右する)に治療することが必要です。関節内の糖値が低値が診断に有用とのことでした。先天性筋性斜頸は自然経過でよくなることが多いのですが約2割が3歳ぐらいで手術になります。中に腫瘍性病変があり好酸球性肉芽腫で椎体破壊があったり脊髄髄内腫瘍の可能性があったそうです。先天性内反足、垂直距骨もあり、内反足の治療はポンセチ法が主流で保存的治療が基本ですが難治例には全身麻酔下のアキレス腱の皮下切腱術も行うそうです。先天性股関節脱臼は女児に多く、骨盤位分娩、家族歴はリスク因子になります。3カ月検診で開はい70度以下は要精査となり8カ月未満はパブリック装具を装着しますが1週で整復しなければ外した方がいいとのことでした。幼児の歩容異常は再現性があるか?うちわ歩行で受診することが多いので股関節可動域をチェックする必要があります。又O脚に関しては2歳までは生理的で3-4才ではX脚になりますが中にブラウント病、くる病も鑑別する必要があるそうです。扁平足はX線で距骨と踵骨の角度が35度以上と言われます。積極的な治療は基本的には経過観察でよいとのことでした。脚の長さの左右差を脚長差といいますが2-2.5cm以上は異常とのことでした。治療は個々の病態に応じて脚延長や逆に短縮する手術をされるそうです。スポーツで足の痛みの原因として足根骨癒合症は距骨踵骨や距骨舟状骨に多く治療は学童期は癒合部切除になります。又有痛性股関節痛でペルテス病は初診ではっきりしないばあいが多いので6-10才男児に多くX線評価、エコー、MRIが有用ですが治療は股関節外転装具で骨頭を臼蓋に求心位に持っていく治療をすることが必要とのことでした。又大腿骨頭すべりも肥満は必ずしも必須ではなく早期発見、早期治療(発症後3週間がよい)が重要とのことでした。手術は発症早期に愛護的整復をしてピンニングを行うとのことでした。