Kスタジオとアランクロア

2019/12/09

12/8クリニックのエアコンクリーニングの間にKスタジオに行くとクリスマスのサンタさんが早くも飾ってあり癒されました。

アランクロアでプレートランチをいただきましたがお任せはピラフでしたが美味しくいただきました。

2019/12/09

2019/12/09

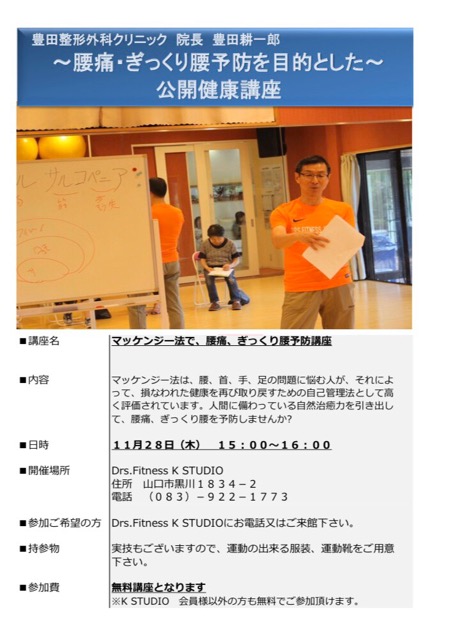

2019/11/29

2019/11/23

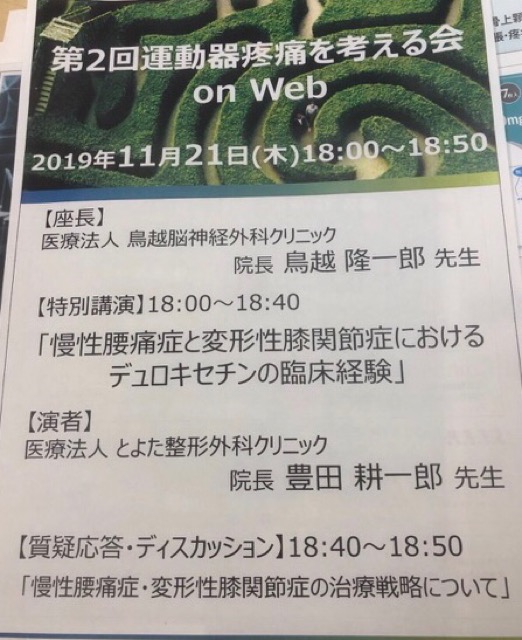

2019/11/19

1

1

1/16-17パシィフィコ横浜で日本臨床スポーツ医学会があり初参加しました。日本スポーツ協会公認スポーツドクターの研修もありますが日本で活躍されているスポーツドクター、アスレチックトレーナーが集う学会ですのでしっかり勉強させてもらいました。最初にハイパフォーマンスを支えるアスレチックトレーナーの役割ー競技種目別ので視点と実際ーのシンポジウムを拝聴しました。アイスホッケー、女子ハンドボール、野球選手、陸上競技のアスレチックトレーナーによる発表がありました。皆さん、現場にも出ておられて動画を出しながら選手の動き、欠点などを評価して問題点を抽出してトレーニングプログラムを作成してフィードバックされていることが勉強になりました。総合討論ではでは選手のニーズの抽出、動作分析、課題の分析、解決方法などをディスカッションされました。トレーナーは必ずしもそのスポーツの経験がなくても現場で練習をよく観察され、運動生理や物理学の観点からトレーニングを分析して指導可能だそうです。

次いで運動器衝撃波治療についての講演を拝聴しました。熊井先生が基礎について講演され超音波の100倍の圧の陽圧波と陰圧波を繰り返し組織に力学的ストレスを加えることで神経の除痛と筋腱皮膚組織の修復、骨形成促進を促します。運動器の治療としては結石の破砕として使用するエネルギーの1/10の圧を使用されています。疲労骨折や腱付着部炎に使用されていますが保険適応は足底筋膜炎のみです。悪性腫瘍や胎児、肺、脊髄部分には禁忌です。最近は拡散型も注目されていますが超音波で観察すると筋肉内が振動する様子も見せていただき動物実験で神経筋結合部のアセチルコリンレセプターを破壊するメカニズムも紹介されました。その後水谷先生から衝撃波の使用方法の実際を動画で見せていただきました。集中型と拡散型の使い分けでは集中型は深部に使用し、拡散型は浅い部分に使用されるそうです。屈曲拘縮に膝屈曲位で、肩拘縮に臥位で骨頭を求心位に保って外転外旋位で前方から使用して改善した例を提示されました。

次いでランニング障害の予防と理学療法を拝聴しました。ランニング動作を観察して特徴と問題点を抽出する、位相に応じて足部接地部位の観察、重心の推測、動的アライメント(はさみ様接地)などの観察、運動連鎖(ニーインでも中枢骨盤から発生するか?末梢足から発生するか?)、市民ランナーでよくある膝屈曲位、骨盤前傾、左右への傾斜なども紹介されました。解析には前額面と矢状面の二方向からが必要で加速度計を用いた解析も有効とのことでした。鍛錬期とオフ時での身体組成(除脂肪体重)などの内的要因、女性アスリートの3兆も注意する必要があります。足部アーチに対して足底板やテーピングの活用も有効です。

次いでパネルディスカッションで健康にランニングを続けるために距離制限は必要か?を拝聴しました。疲労骨折発生の平均距離は中学生は46.7km/週、高校駅伝選手で男性平均100km/週、女性70-100km/週、実業団ランナーで700-850km/月という報告があるとのことでした。中高年男性ランナーで200km/月以上で脚や扁平足などの下肢のアライメント異常があると下肢のスポーツ障害が発症しやすいとの報告があります。又市民ランナーで男性200km/月、女性150km/月以上で400kmを超えるとテストステロンが低下し心臓への負荷による心停止のリスクもあるそうです。距離だけでなく質(スピード、LSD)の問題もあるということでした。

スポーツ脳震盪の診断と治療ので萩野先生の講演を拝聴しました。スポーツ頭部外傷として治療・管理のガイドラインが2019年に作成されたこと,脳震盪の診断と対応、脳震盪の治療と予防までお話されました。2016年ベルリン声明では脳震盪は外傷による神経系の機能的変化であり、脳の回転と並進加速度損傷で起こる脳機能変化で、意識障害はあってもなくてもよいそうです。評価法としてSCAT5(spots concussion assessment tool)があります。脳震盪を疑えばプレーから外し医学的評価を行い、飲酒、運転は禁止されます。頸椎の評価、記憶障害などをチェックして疑わしければ救急車を呼びます。医療機関では脳震盪の既往、身体評価、認知機能などを診断します。ラグビー、サッカー、柔道では対応は確立されていますので、各競技団体現での対応をしてもらいたいとのことでした。

翌日ジュニアアスリートのスポーツ障害をいかに防ぐか?メディカルチェックとその後の取り組みのシンポジウムを拝聴しました。成長期のスポーツ障害と予防について勉強しました。フィギュアスケートのジュニアアスリートのアンケートで右下肢痛(右で踏み切りが多いため、足部、足関節)、腰痛が多いこと、フィギュアスケートでは足はfoot spotと言われており、第二中足骨疲労骨折が多いそうです。ジュニアで強化合宿を行い、メディカルチェックで腰椎骨密度では疲労骨折を生じる選手は低かったそうです。陸上競技のインターハイに出たジュニア選手のアンケート結果では肉離れ、骨折、疲労骨折、捻挫の順で、無月経が37%、貧血は中長距離女子に多いとのことでした。東京都で高校生アスリートのメディカルチェックの結果、内科、整形外科疾患で治療・精査を要するとされたのは約一割とのことでした。

次いで島根医大内科の金沢先生の生活習慣病骨折リスクに関する診療ガイド〜2019年版の改訂のポイントを拝聴しました。高齢者の大腿骨近位部骨折や脊椎骨折は死亡リスクを上昇させ、生命予後、医療費の増加に影響します。骨折を予防するという対策を日本骨太計画と名付けられ,ほねノミクスと名付けておられます。糖尿病と骨粗鬆症は関連があり骨質の低下と関連があるとのことでした。原因として骨の材質特性の劣化(AGE架橋蓄積)、構造特性の劣化(皮質骨の多孔化)などか合併して生じるそうです。骨密度測定のみでは骨折予防が不十分ですので問診、X線検査、血液検査などを駆使して診断されているそうです。糖尿病のコントロール不良例では約1.5倍骨折リスクが高いとのことでした。DEXA骨密度測定で70-80パーセントで2型糖尿病、慢性腎臓病(eGFR60未満)、閉塞性肺疾患では骨折リスクが高いので治療開始するとのことでした。

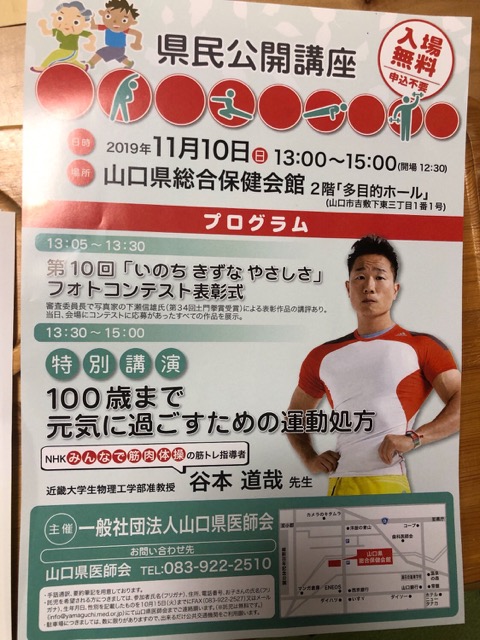

2019/11/10

11/10山口保険会館で山口県医師会主催の県民講座の近畿大学の谷本教授の「100歳まで元気に過ごすための運動処方」の講演を拝聴しました。谷本先生はNHK「みんなで筋肉体操」の講師としても有名ですが、ボディビルもされ、石井直方先生とスロトレも考案され、筋トレを科学的にも研究されています。筋肉は裏切らない、という言葉は努力は報われるという意味ではなく正しいやり方をすると筋肉はつく、という意味合いだそうです。大阪では裏切らへん、くまモンの熊本では裏切らんばいだそうです。筋トレの効果はロコモ予防、メリハリボディで格好良くなる、様々な健康効果(マイオカイン、寿命延長、認知症予防)もありますが万能ではなく、筋トレが全てではなく、有酸素運動も組み合わせることも必要とのことです。サルコペニアは加齢性筋萎縮症で老いは足元(大腿四頭筋)からやってくるので筋肉を太くする必要があるとのことです。筋トレにより高いレベの膝伸展筋力を維持でき、低下率は筋トレしない人の1/3であるそうです。高齢者でも筋トレで筋肉が太くなります。筋トレにはたるみを引き上げたり臓器を支える作用もあるとのことでヒップアップにスクワットが効果あるそうです。筋肉から分泌されるホルモンをマイオカインと言い、様々な臓器に働きかけて脂肪分解、抗炎症作用、糖代謝促進、認知症予防などを発現します。筋力が上がるほど総死亡率、心不全、脳梗塞などのリスクが下がるという論文も紹介されました。スクワットは足の筋力をつけるためにはフルスクワットが有用です。腕立て伏せも胸がつかなければ腕立て伏せかけ、浅いスクワットは浅はかなスクワットという語呂も紹介されました。ノンロックスローで効率よく筋肉をパンプアップさせる方法でスロトレを紹介され,スクワットで立ち上がりきらないところでしゃがむことで筋肉の低酸素化により乳酸,成長ホルモンが増加し筋肥大が誘発されます。落下の衝撃を筋肉で受け止めるエキセントリックエクササイズが有用でおろす動作をおろそかにしない,おろす動作も筋トレになるので高齢者でもソファーにゆっくり座ることも筋トレになるとのことでした。キッチンでの腕立ての方法も紹介されました。きゅーと声に出すことで頑張れる,ピシーと声に出すと姿勢が伸びるコツも教えてもらいました。キツくても辛くない,きつくても楽しいという意識を持つことが大事であること,あと一回という最後の一回が筋トレには重要であるとのことでした。スクワットの実践がありおじきをしながら椅子に座るようにしゃがみ、ギリギリのところで立ち上がり、膝を伸ばしきらないよう又しゃがむ動作を繰り返すことで筋肉の張りを感じるまで繰り返すことを教えていただきました。快適なカラダには背骨,肩甲骨周りをフレキシブルに動かすことが重要でラジオ体操が有用ですがテンポが早すぎるので超ラジオ体操を提案され、首、体幹、股関節の順番にゆっくり屈曲、伸展を皆で実践しました。肩甲骨内外転と胸椎伸展屈曲は連動する、背伸びも体幹の伸展ストレッチに有効とのことで実践がありました。背骨のS字カーブではなく横M字であり、いい姿勢を保つには骨盤を前傾させ腰椎前弯を保つために骨盤三角クッション、腰部腰当て、ヘッドレストも有用とのことでした。日常の生活活動を活発にするため週23エクササイズ以上の活発な身体活動、そのうち4エクササイズ以上の活発な運動をすること、1日8000-10000歩腕をしっかり振って歩くことがお勧めとのことです。

2019/11/09

It

It