鬼滅の刃にはまりました!

2020/03/27

2020/03/27

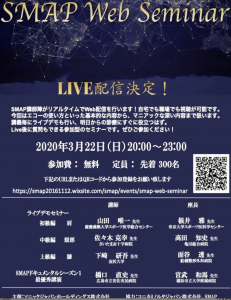

2020/03/22

3/22日曜の20時から3時間自宅でSMAPウェブセミナーを視聴しました。SMAPとは若手医師がエコーを勉強する会で年齢は問わないということで参加していますがやはり若い先生がたが多く大変勉強になりました。特に安佐市民病院の橋口先生の講演は頚椎の神経根ブロックを透視下とエコーで研究されており大変感銘を受けました。学会が中止になる昨今3時間という長丁場でしたが約300名の視聴があったとのことで関心の高さを感じるとともに非常に素晴らしいセミナーでした。

2020/03/20

5月に博多で開催予定だった第93回日本整形外科学会が中止になったとHPに告知がありました。日本整形外科学会は1万人以上が参加する日本で一番大きな整形外科の学会です。実は私は骨粗鬆症性脊椎骨折のシンポジウムの演者になっていたので、久しぶりのこの学会での発表に緊張するとともに張り切っていたのですが、やはりコロナの影響でやむを得ないと思いますが6月からウェブでの講演があるとのことで準備はしていきたいと思います。休みの日はなるべく人の集う場所への外出を避けて、運動は適度にしながら自宅とクリニックを往復して健康に注意する今日この頃ですが、クリニックで患者さんとお話ししながら皆さんそれぞれ体調には気をつけておられることを痛感します。

2020/03/17

慢性痛管理学コースをこの度終了しました。これは山口大学、大阪大学、滋賀医科大学、愛知医科大学、東京慈恵医科大学が連携して慢性の痛みに関する教育プログラムの構築というカリキュラムをウェブ上で履修していく学習プログラムです。5コース8単位でのべ125時間かかりましたが確認試験問題もなんとかクリアして終了できました。実は締め切りが3月末でしたのでギリギリでした。非常に勉強になりましたので明日からの診療に生かしていきたいと思います。

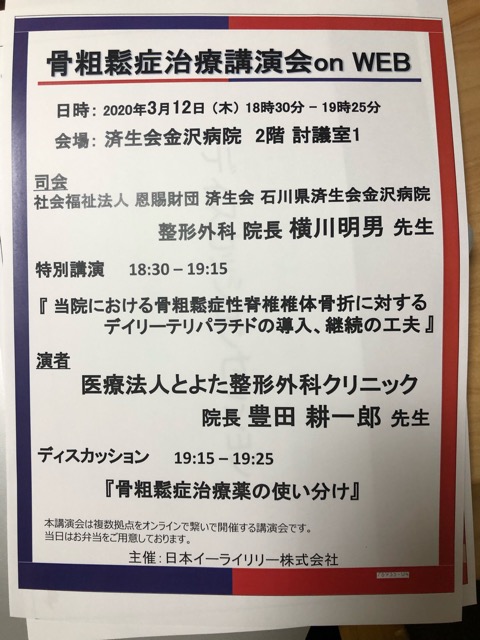

2020/03/13

2020/03/12

2020/02/29

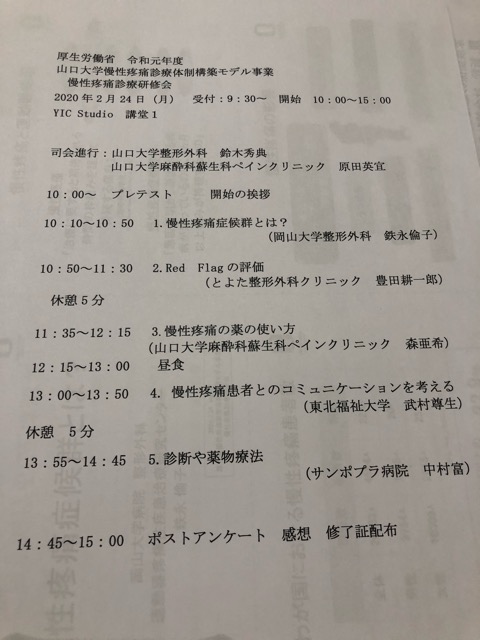

2020/02/25

2020/02/25

2/21慢性疼痛診療研修会があり講師で参加しました。その中で東北福祉大学の武村先生の慢性疼痛患者さんとのコミュニケーションを考えるの講演を拝聴しました。臨床心理士としてリエゾンチームがあり入院した患者さんに対応されているそうです。臨床コミュニケーションは双方向の情報共有で、言語的メッセージと非言語的メッセージがあります。患者さんからの情報収集と医療情報提供、教育、意思決定、感情への応答、良好な治療者、患者関係の構築がコミュニケーションの役割です。コミュニケーションの前に受診経路、動機、主訴、患者さんの病態水準、先入観から患者像が見えなくならないよう注意が必要とのことでした。身体症症状の患者さんは病識はあり、認知機能は機能しており、了解は可能であるとのことでした。慢性疼痛を抱えた患者さんとのコミュニケーションには患者さん側の要因、治療者側の要因、患者さんと治療者側の相互作用があります。患者さんとのコミュニケーションとして患者の苦しさを理解しようとする、これからの治療に向けて関係づくりを目指す、目指すことへの問いかけ(患者自らが気付くことはできるか?)を自分の診療スタイルに合わせていくことが大切であるとのことでした。コミュニケーションを難しくしている原因もして痛みによる不安が認知機能を下げてしまう、医療者側が聴くより話す方が多くなってしまうこと、患者さんが感じることと医療者側が実際に話したことに乖離があることがあるそうです。コミュニケーションに意識が向きすぎることとして共感的理解、患者の期待と治療の乖離、治療によるネガティブな経験、身体的な問題の見逃しにつながりやすいことに注意が必要とのことです。ストレスへの対処、成長過程では無力感が強くなり、世界を狭めて自分を守る、本人が扱えない問題を無理にほじくり返さない節度が求められる、誰が何に困っているか?を常に考えるそうです。患者さんのプライドを守りつつ、本来患者さんが抱えることは患者さんに向き合ってもらうことを教えていただきました。又医療従事者の精神衛生も大切であることも教えて頂きました。

2020/02/15