ゴールデンウィーク直前

2017/05/01

2017/05/01

2017/04/20

2017/04/20

2017/04/17

2017/04/14

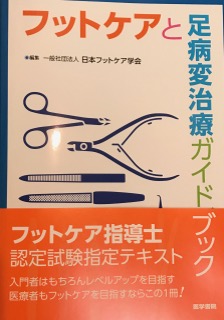

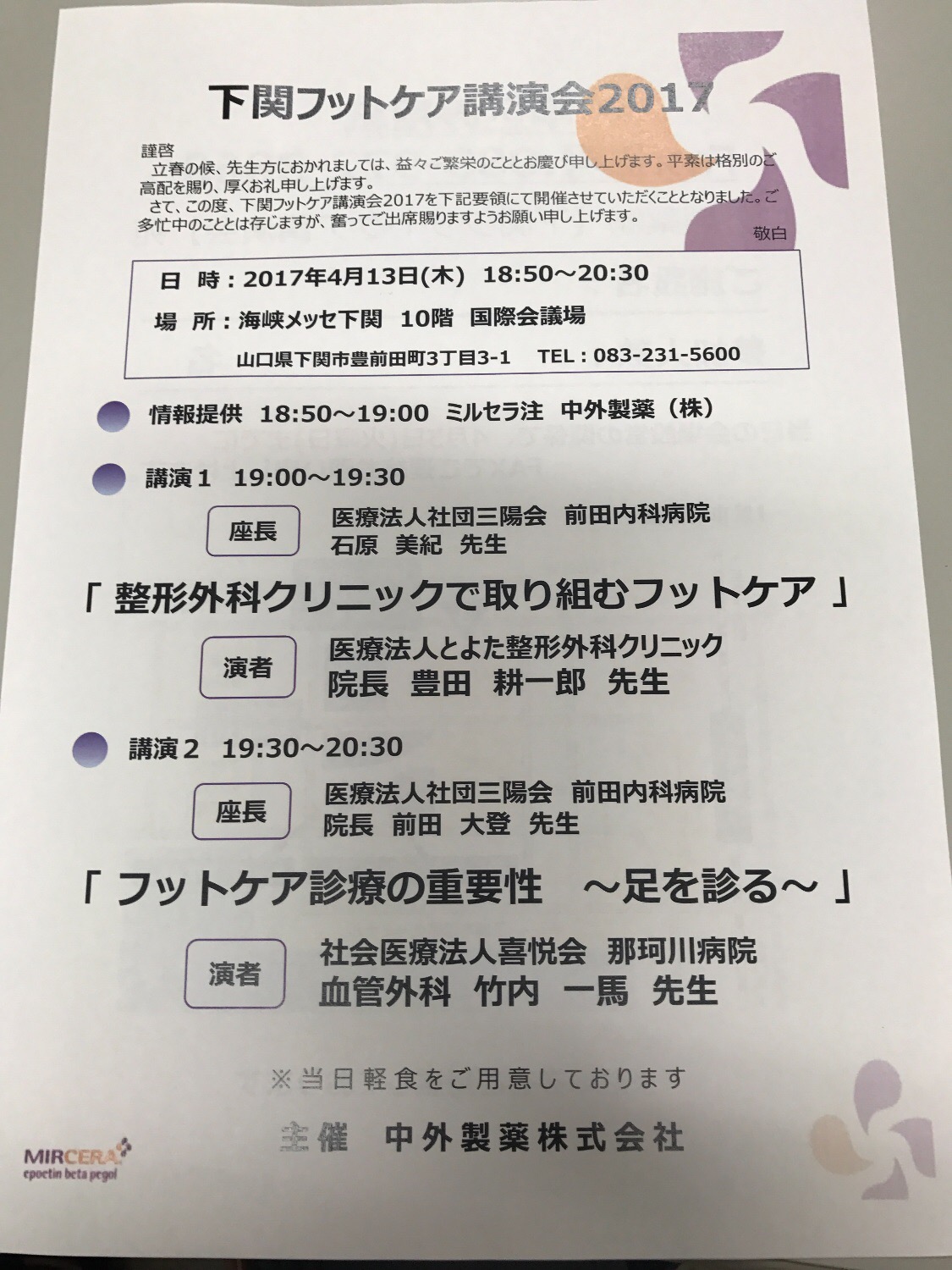

下関フットケア講演会2017に参加して講演しました。内科系の先生や看護師さん達の参加が多い中で整形外科クリニックで行うフットケアという演題で講演しました。特別講演はフットケア診療の現実 那珂川病院血管外科循環器科の竹内一馬先生でした。足の病気は万病の元で、高齢者が歩けなくなると様々な弊害が生じます。糖尿病合併管理料や透析患者さんで下肢末梢動脈性疾患管理加算が認められたことでフットケアに対する関心、導入が増加していますが山口県でもまだ58パーセントぐらいだそうです。足の病気について足の血流障害の中のブルートゥー症候群、糖尿病性壊疽など代表例も提示されました。皮膚温の左右差、履物、動脈、皮膚の色素沈着、深爪など観察項目を多数教えて頂きました。症例提示として巻爪が原因で化膿して難治例となり壊疽となり、切断に至った症例の動画を見せて頂きました。ガター法として点滴のチューブを爪に挿入する例やマチワイヤーでは足病変重症例には向かないこと、先生のご専門の3TO法で症例提示をされました。巻爪の原因となるすり足歩行ではなく、足趾を踏み込むことなど原因を指導すること、蜂窩織炎、慢性創傷、靴擦れ、低温熱傷、亀裂など提示されました。那珂川病院のフットケア外来は多職種で予防から治療まで行っておられますが、治療の選択肢は引き出しが多い方がいいこと、足病変に立ち向かうフットケア診療として、血行再建術以外は手術も行われており、年間3000人以上診ておられるそうです。外来の様子を動画で紹介され、足の観察のポイントを教えて頂き、3TOの見事な技術を見せて頂きました。靴・インソール外来についても紹介され、靴選びの注意点、履き方のポイントとして踵をトントンして紐をしっかり締めること、リウマチの足病変に対する靴の工夫、閉塞性動脈硬化症の壊疽の患肢のオートアンプテーション、マゴット療法で生物学的デブリドメントの映像も見せて頂き、局所陰圧閉鎖療法、高圧酸素療法を組み合わせて治療されて大切断を免れた方が多数おられることを目の当たりにしました。最後に予防についてNPO法人 足もと健康サポートねっとを立ち上げられ、アクロス福岡での市民公開講座やフットケア指導士による相談などを紹介され、フットケアに対する先生の情熱を感じました。講演の後、竹内先生、座長の前田内科の院長先生と石原看護師さんと御一緒してフットケアについて大いに語らいました。(私の講演の写真は林部長が撮影してくれました。)

2017/04/11

2017/04/09

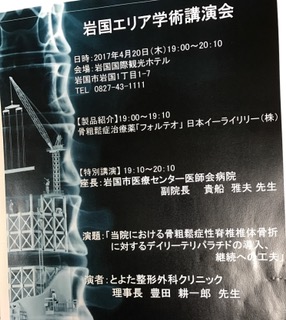

第二回山口中央OLS研究会が山口で開催されました。一般演題の後特別講演で健愛記念病院副院長の池田聡先生の講演を拝聴しました。高齢化率は2026年には40パーセント以上になるので厚労省は地域包括ケアシステムなるモデルを推奨しています。各診療科の患者年齢層は高齢化しており木を見るのではなく、森を見る、症候から隠れた疾患を見逃さない、などの提案をされました。骨折患者の手術を担う急性期病院でいかに骨粗鬆症治療を継続するかを考えるかが重要になります。手術後退院された患者さんが治療を中断されて再骨折する例が多々あるので患者さんの教育も必要です。高齢者の死因で多いのは肺炎ですが基礎疾患として骨折があるので 骨粗鬆症は死に至る疾患であることを伝える必要もあるとのことでした。要支援になる原因は間接疾患が多いが、要介護では認知症と骨折転倒が増加しているので、厚労省はロコモ予防に力を入れていますが認知度はまだ40パーセントにすぎません。健康寿命延伸のためにはこれからは骨粗鬆症予防が重要です。骨粗鬆症性骨折による脊椎後弯変形はQOLや呼吸機能を低下させます。骨折が治ったからといって骨粗鬆症がよくなったわけではないことを認識する必要があります。初発骨折としての橈骨遠位端骨折、脊椎骨折後の二次予防として注目されています。特に大腿骨近位部骨折の予防の為、1年後介助が必要で死亡率が20-24パーセントであり悪性腫瘍に匹敵します。治療率と治療継続が重要ですが、医師一人では限界があるので、メディカルスタッフによる骨粗鬆症リエゾンサービスなどの介入が必要です。治療開始率、継続率を上げて、死亡率を下げるエビデンスがあります。現在骨粗鬆症マネージャーは2000人以上認定されています。日本のOLSサービスは骨折患者のみでなく、骨折していな患者さんも対象で、一次骨折と二次骨折予防を目的としています。骨粗鬆症マネージャーの活動についての紹介と骨粗鬆症認定医の制度についての紹介も教えて頂きました。健愛記念病院の入院患者さんのOLSサービスを紹介され、入院時から退院時、退院後もフォローする取り組みを紹介されました。病院でのOLS実践のポイントとして施設長の承認、会議の開催など行われるそうです。2年以内に死亡例も多いのですが、医師のリーダーシップも重要です。治療評価はDEXAが必須であり、もっていない施設は病診連携で紹介する必要があります。65才以上になるといつのまにか骨折が増加することの啓蒙、骨粗鬆症治療薬のゴールとしてYAMの70パーセント以上を目標にすること、骨代謝マーカーとしてのTRACP5b、P1NP、最近保険で認められたVitDを指標にします。特に女性はVitDが不足しており、ビスフォスフォネートでも骨親和性が低いものと高いものの使いこなし方を教えて頂きました。またVitK不足は西日本では発生率が高く、大腿骨近位部骨折と相関があるそうです。顎骨壊死についても昨年出たポジションペーパーから骨吸収抑制剤投与の二週間前には歯科治療を終了しておくことが望ましいこと、先生の所属医師会との医科歯科連携としての雛形(紹介状)も提示されました。若い時の骨折と高齢者で骨折した時の意味合いが違うことも強調されました。池田先生の骨粗鬆症にかける情熱も伝わる非常に貴重な講演でした。

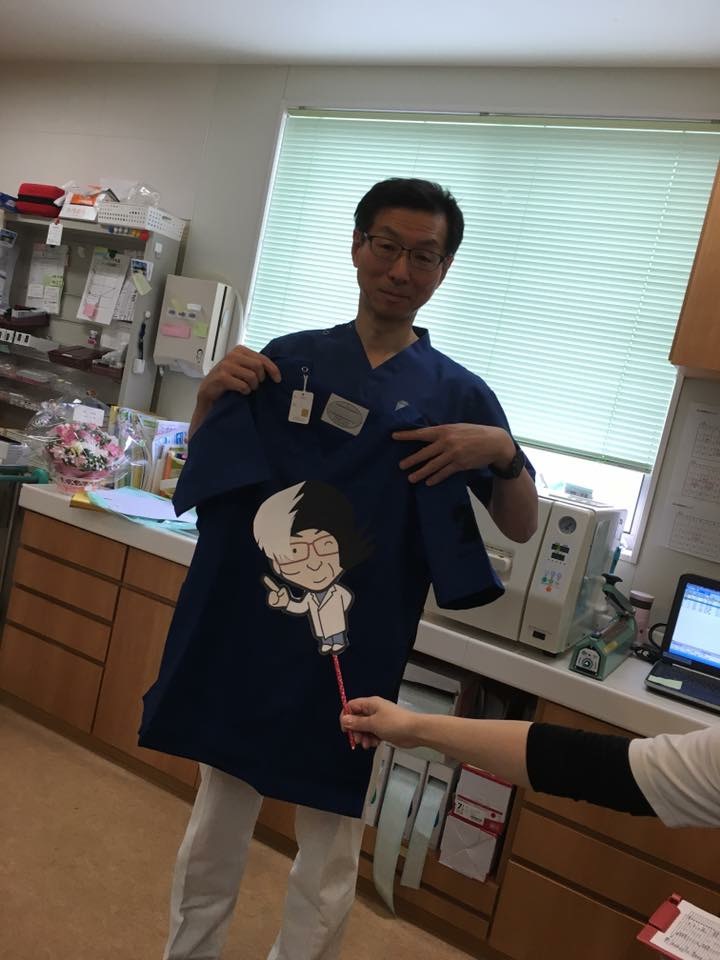

本日当院が開院して5年目で、スタッフからブラックジャックのスクラブをプレゼントしてもらいましたので早速着替えて診療しました。皆に感謝すると共に、初心に帰って頑張りたいと思います。

2017/04/03

4/2東京でデュロキセチチンスピーカズカンファレンスに参加しました。デュロキセチチン(サインバルタ)が慢性腰痛症や変形性膝関節症に適応がありますが、その適正使用について学ぶ会で出席者は土曜日日曜日で約80名とのことでしたが、私は日曜日に参加しました。最初に佐賀医科大学整形外科の園畑准教授が下行性抑制系の鎮痛メカニズム〜変形性膝関節症の観点から〜についての講演でした。痛みのメカニズムとしてアラキドン酸カスケード、脳内麻薬(ベータエンドルフィンによるランナーズハイなどの原因)、下行性痛覚抑制系(ノルアドレナリンとセロトニン)があります。特に下行性疼痛抑制系をつかさどるのが脊髄後角ですが、脊髄後角にノルアドレナリンを投与すると85パーセントが抑制されるそうです。脊髄後角第二層は約30パーセントが抑制系でノルアドレナリンの効果は抑制性の伝達物質を激しく放出させるだけでなく、GABAやグリシンも抑制し、特にGABAを抑制するとのことでした。ノルアドレナリンはC繊維、Aδ繊維由来の興奮性電流を抑制し、先生の動物実験の結果を提示されました。セロトニンは65パーセント抑制するのと10パーセントは興奮させる結果だったそうで、卵巣摘出したラットの実験ではAδ繊維しか抑制せず、エルカルシトニンを投与すると回復するそうです。セロトニン選択的再取り込み阻害剤はパロキセチンがありますが臨床上効果に乏しく、セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤としてデュロキセチチンがあり、下行性疼痛抑制薬として注目されてきました。変形性膝関節症の慢性疼痛が全身の疼痛閾値を低下させるという中枢感作の報告が紹介されました。人工股関節置換術前の鎮痛剤の内服については先生のデータでは43パーセントと以外に低かったそうですが、理由として体に悪いというのが一番で、効果がないというのが二番、安静で対応というのが三番の結果を示され、医師の説明不足、評価を適正にしていないことも原因であることを指摘されました。患者さんの痛みを上手に抑えて運動療法を適正に行うためにはNSAIDS、アセトアミノフェン、オピオイド、プレガバリン、デュロキセチチンなどを効果的に使用することをテイクホームメッセージとされました。次いでイーライ・リリーの榎本先生が変形性膝関節症に対するデュロキセチチンの臨床成績について報告されました。変形性膝関節症における疼痛感作という2010の論文後注目されてきました。そのメカニズムとして膝関節の局所の疼痛が慢性的な侵害刺激が中枢感作を生じます。身体活動と内因性疼痛調節として身体活動の高さは疼痛感作の抑制と下行性疼痛抑制に関与するとの事でした。デュロキセチチンはセロトニンノルアドレナリン再取り込み阻害剤です。変形性膝関節症で痛くて運動できない患者さんの負のサイクルを薬物療法で正のサイクルに転換することが目標であり、合併症のある変形性膝関節症患者さんには薬物療法を積極的に使用することを米の学会でも推奨しています。デュロキセチチンの変形性膝関節症の疼痛に対する300例のRCT試験の結果ではプラセボ群より30パーセント、50パーセント、持続的に有意に改善した結果を提示されました。直接鎮痛効果と間接鎮痛効果では直接鎮痛効果が顕著に示され、日常生活動作も改善した結果を提示されました。副作用として傾眠、嘔気、口渇、倦怠感、便秘があります。長期RCT投与試験の93例の結果では中止例が13パーセントあり便秘、傾眠、口渇、めまいなどが原因で膝X線写真では変形の増悪はありませんでした。又変形性膝関節症の治療に67パーセントの患者さんが満足していないというアンケート調査があり、医師に伝えていない方が30パーセント以上で、原因として疼痛が改善していないというのが60パーセント以上という結果を提示されました。長引く痛みに日常生活動作が制限されており、整形外科に通院する患者さんが78パーセント存在し、そのほとんどが整形外科クリニックに通院されているのでクリニックにおける薬物療法の重要性を認識しました。

変形性膝関節症治療における疼痛管理の重要性やデュロキセチチンにより患者満足度が高まる可能性などをグループディスカッションを行いました。患者さんの困っていること、動けないことの悪影響、患者さんの期待の理解、ゴール設定、痛みを取って良循環に持っていく、患者さんの望む治療を提供する、開業Drがどこまでできるか?を含めて治療選択肢の提示、痛みの慢性化を防ぐことの重要性について講演の際に盛り込むことを確認しました。

最後に島根大学医学部の内尾教授が変形性膝関節症に対する新しい選択というご講演を拝聴しました。慢性疼痛の中で膝痛は26パーセントで、変形性膝関節症はX線分類でKL分類で2530万人で疼痛のある方が780万人で女性が72パーセントと多数を占めます。医師と患者さんを対象にした変形性膝関節症の痛みのウェブ調査で約7割が日常生活動作で支障があり、6割が普段通りの生活を送れないと感じ、4-5割が家族に迷惑をかけて辛いと思っているそうです。関節痛発生の複雑性として炎症と不安定性による侵害受容性疼痛のみでなく神経障害性疼痛も合併している場合があり、痛みの感作や疼痛閾値の低下、痛覚過敏など慢性化の原因となります。 患者満足度は4割、医師の満足度は55パーセントであり、満足していないのは65パーセントが痛みで、患者さんは医師に日常生活の障害を4割伝えておらず、医師は日常生活動作障害を9割把握していると思っており、意識のズレがあるので、患者ー医師間のコミュニケーションをとり治療のゴール設定をすることが治療満足度を上げるポイントになる可能性を示唆されました。今後の治療として変形性膝関節症には非薬物療法から始めることも重要で、3ヶ月以上続く場合、NSAIDSや下行性疼痛抑制の薬物療法を組み合わせる必要もあり、NSAIDSには長期投与で消化管障害と腎機能障害の可能性があり、高齢の場合、特に注意が必要です。米国変形性膝関節症ガイドラインでは運動療法に薬物療法を組み合わせますが、その中にデュロキセチチンも推奨されているので治療の選択肢の一つとなることをお話されました。今後パーツとしての変形性膝関節症治療だけをするのではなく、変形性膝関節症を患う人としての治療を行うという治療概念の転換が必要であり、その中でデュロキセチチンはいわばPMOADS(patientーpatient pain-modifying OA drug)〜OAの患者さんの痛みを和らげる薬である〜というメッセージが非常に印象に残りました。