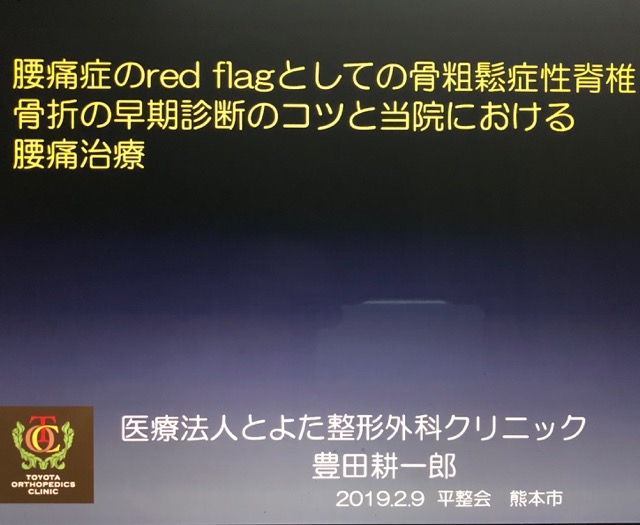

2/16クリニック終了に奈良市で講演しました。新幹線で京都駅で奈良線で奈良駅まで約3時間かかりましたがその間にスライドの最終校正ができました。骨粗鬆症性脊椎骨折の早期診断とテリパラチドの治療についてお話ししました。座長の吉本整形外科病院の安藤先生から棘突起叩打痛についての論文に興味を持っていただき呼んで頂いたとのことでしたのでその話しもしっかりさせて頂きました。翌日朝からジョギングしながら興福寺、東大寺、春日大社と廻ることができてよかったです。

2019/02/02

2019/01/30

2019/01/26

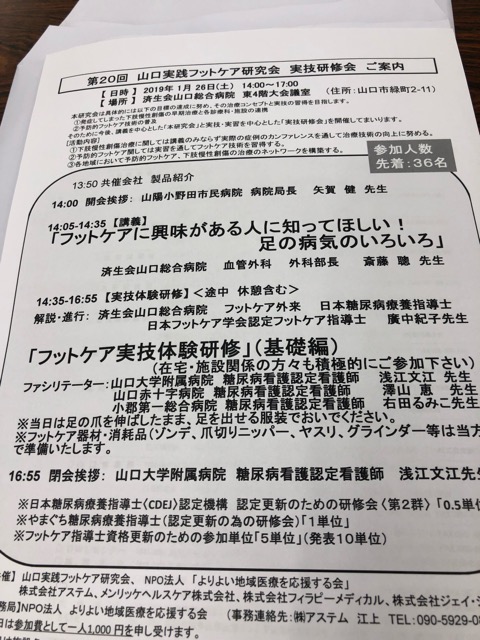

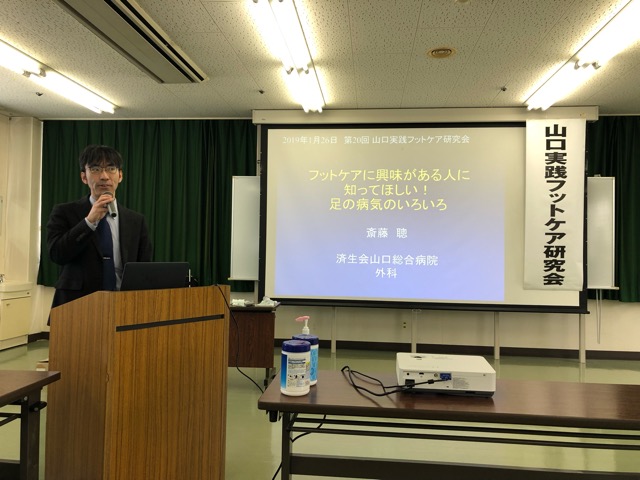

第20回山口実践フットケア研究会が山口済生会病院であり、参加しました。血管外科の斉藤聡先生のフットケアに興味がある人に知ってほしい!足の病気のいろいろという講演があり拝聴しました。済生会病院のフットケア外来が2012年から始まり、医師、看護師、多職種での取り組みを紹介されました。足病変の診療アルゴリズムに基づき、まずは除圧と清潔、血流障害、感染、糖尿病、傷の治療、再発予防、リハビリを適切な部署が対応することになりますが足の異常があった時にフットケア外来に紹介しても除圧と清潔は自院で対応してほしいとのことでした。フェルトなどで傷を完全免荷や洗浄などはやってほしいとのことでした。閉塞性動脈硬化症ではIからIV段階(フォンテン分類)あるのでできるだけ早期に発見して治療することが重要です。触診で足背動脈と後脛骨動脈を触れること、ABIで0.9以上、SPP(皮膚還流圧)で40以上が正常であること、下肢動脈バイパス手術、カテーテル治療の紹介もされました。爪からの感染や難治性潰瘍の治療、糖尿病性足壊疽(血管、神経障害により傷から感染、潰瘍になりやすい)、VAC療法、NPWTという均一な陰圧をかけることで創部を浸潤に保つ治療も紹介されました。再発予防は生活習慣を見直すこと、低音火傷に気をつけることなども教えて頂きました。次いで済生会病院フットケア指導士の廣中先生から実技体験研修基礎編の講義がありました。足病変は知覚障害、血流障害、変形、組織修復力、感染などの基礎因子に機械的因子や皮膚因子のバリア機能障害が加わることで足病変に繋がりますのでリスクファクターとして靴ずれ、低音やけど、爪周囲炎が頻度が高いとのことでした。クロックスなどの常用は間違いであること、ひも履やウィングストレッチという靴がお勧めであること、アセスメント方法としての感染、傷のチェック、爪の異常、足の変形、タコと魚の目、皮膚の異常のチェック方法を教えていただきました。

2019/01/25

1/24にホテルニュータナカで運動器疼痛マネジメントセミナーがあり参加しました。岡山大学整形外科の鉄永倫子先生の「運動器慢性痛の患者と向き合う痛み治療アプローチ」の講演を拝聴しました。座長の岸本先生が恒例の講師紹介をされました。講師の先生も非常に感動されていました。日本の運動器慢性疼痛患者は人口の15.4パーセントで首肩腰の患者が多いです。運動器慢性疼痛患者の特徴は自分で病気探しをする、ペーシングできない(発達障害)、痛みに転化、0か100の理論という特徴があります。慢性腰痛の77パーセントが抑うつ傾向があったそうです。痛みが遷延化すると痛みの悪循環に陥りやすいので急性期には薬物療法、手術療法、運動療法を行うことでよくなりやすいですが、慢性期にはセロトニン、ノルアドレナリンが減少しているのでデュロキセチンは全体的健康感や心の健康感を改善するそうです。デュロキセチンは1週間おきに漸増します。抑うつ傾向のありなしで改善度に差はなく、副作用としては眠気が19パーセント、嘔気は16パーセントありました。嘔気対策でガスモチンを処方されることが多いそうです。デュロキセチンを慢性腰痛の脊椎変性疾患や変形性膝関節症の慢性期に有効ですが患者さんのできることが増えて痛みの訴えが減ったそうです。disease centricとdrug centricという考え方も教えていただきました。適切な量をしっかり投与して運動療法を行うということを強調されました。又患者さんに対する対応の仕方を具体的な説明の方法もデモンストレーションされました。

2019/01/20

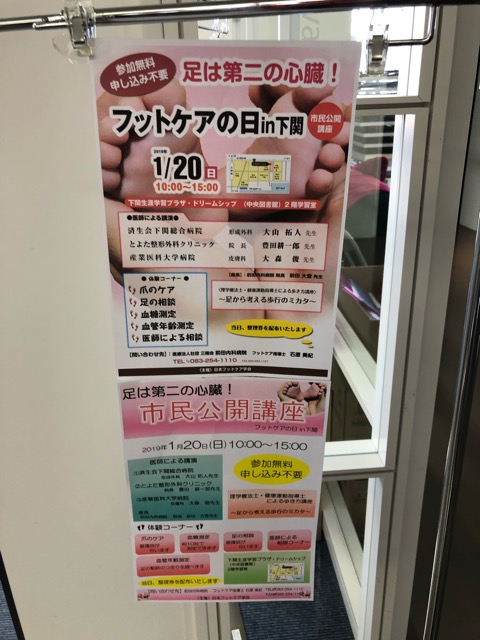

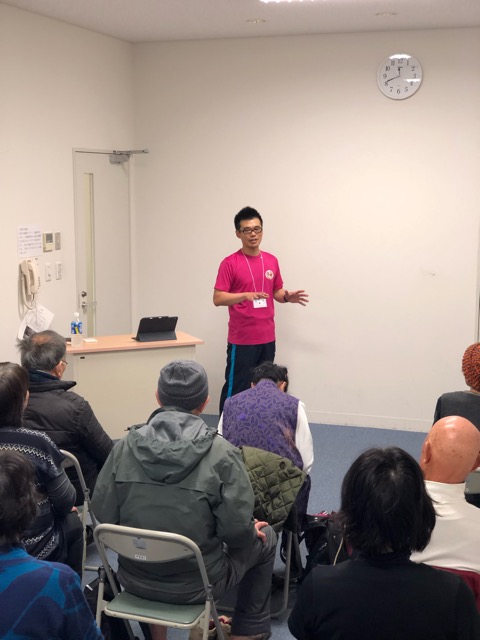

1/20下関生涯学習センターでフットケアの日のイベントで林部長、宮島看護師と参加しました。私はミニレクチャーと医療相談、林部長は理学療法士の視点で歩き方講座の実技と講義などを担当しました。特に林部長は三時間の講義で大変だったと思いますが元気よく頑張ってくれました。イベントも盛況のうちに終了して何よりでした。

2019/01/18