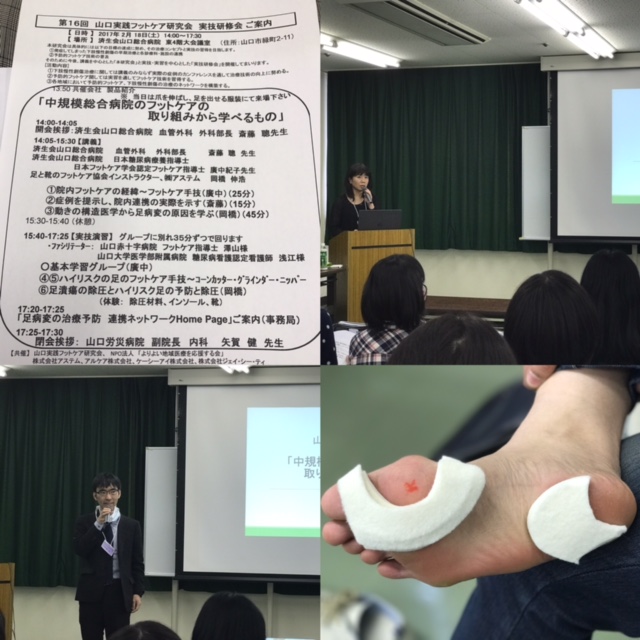

第16回山口実践フットケア研究会

2017/02/19

第16回山口実践フットケア研究会が山口済生会総合病院であり、看護師スタッフ二人と参加しました。山口済生会病院血管外科の斎藤先生の挨拶の後に廣中看護師が済生会病院のフットケア外来の紹介をされました。血管外科、糖尿病内科を中心にフットケア外来を立ち上げられ、他職種のチーム医療に取り組んでおられます。人工透析患者さんに対してSPP、DNP測定やアセスメントを行い、腎センタースタッフと連携しての取り組みも報告されました。6年間でフットケア外来患者数が年間18人から400人以上に増加されたそうです。フットケア外来の問題点と解決策として人員と場所の確保(足浴ができる場所)や創傷患者の対応(血管外科医の理解と協力)、難治性慢性創傷への対応策(フットケア外来へのフットウェア専門家の参入)を報告され、フットケア外来看護師を調整役として熱意を持ってDrなどと積極的なコミュニケーションを図った経験をお話されました。予防的フットケア技術の普及と他院との連携が今後の目標とのことでした。

続いて血管外科の斎藤先生から症例提示をされました。糖尿病性足壊疽は糖尿病に閉塞性動脈硬化症を合併しており、予後が不良です。血流障害と感染の診断と治療が必要であり、Drだけでなく、他職種のチーム医療が必要です。又除圧の重要性を強調されました。症例提示で糖尿病性足壊疽で感染を改善してから循環器内科でカテーテル治療後整形外科で足趾切断された例や、難治性慢性創傷にVAC療法も提示されました。難治性慢性創傷で3年かかって治癒した症例提示もありました。

最後にアステムの岡崎さんの「動きの構造医学から足病変の原因を学ぶ 足潰瘍の除圧とハイリスク足の予防と除圧」のレクチャーがありました。九州山口で月一回フットウェア外来の協力をされており、病院スタッフだけでフットウェアの対応ができることが目標だそうです。創傷治療のコンセプトは明確で詳細なアセスメントと原因特定が重要とのことです。下肢慢性創傷治療における除圧はキズがあるときに即24時間ゼロ圧にすることだそうです。