理学療法士の中田です。

姿勢と呼吸と動きを学ぶ 「安部塾下関集中講座」に参加しました。

2部構成でした。

第1部は「筋ほぐし」。

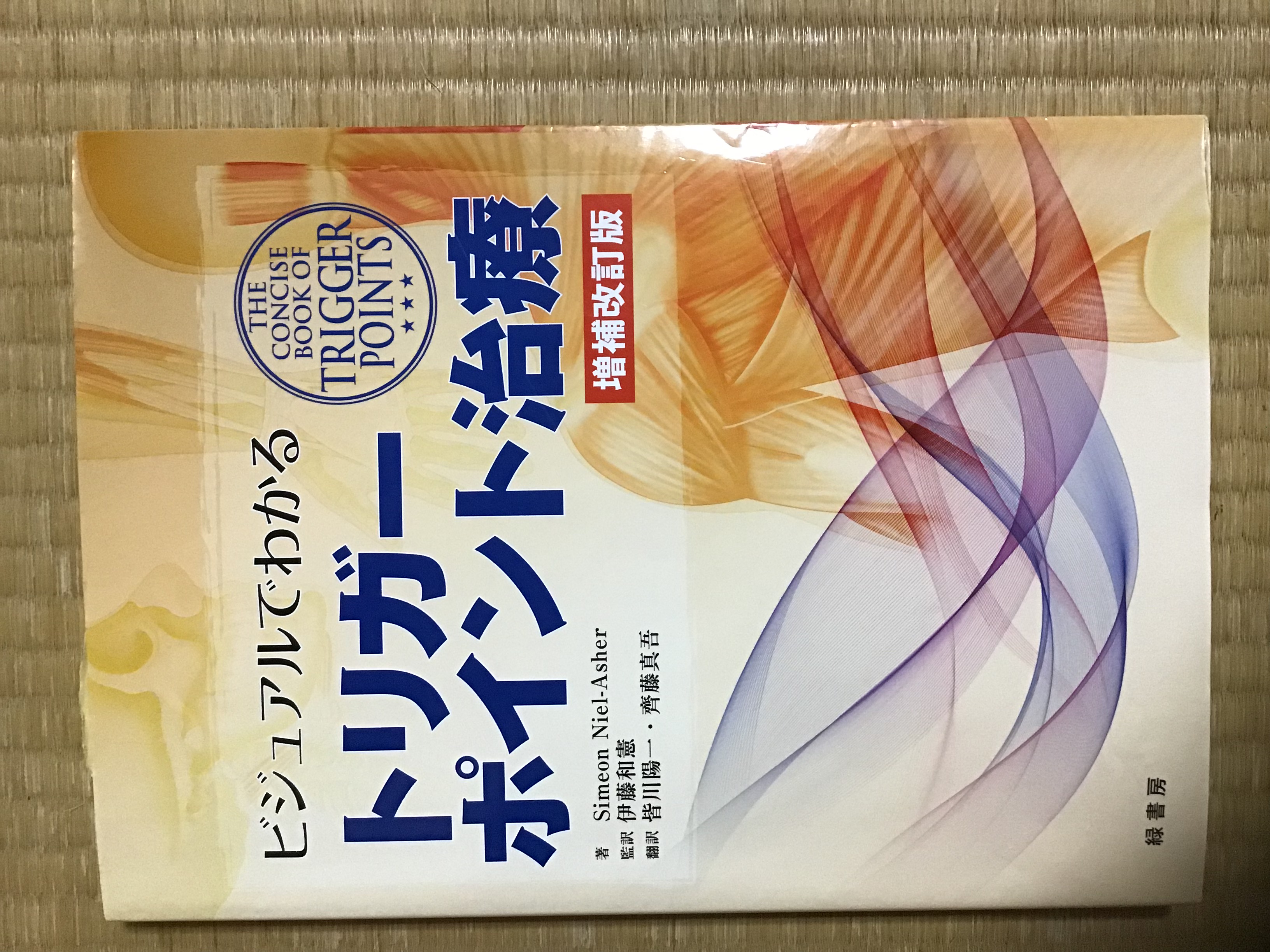

セルフで行える筋肉のトリガーポイントへのアプローチを学びました。下腿・大腿。肩甲骨周りを実施しました。

トリガーポイントとは、筋肉の中に出来るコリコリです。

ふくらはぎと前すねへの筋に対してはセルフでほぐしていたのですが、すねの外側と、足背は実施しておらず、トリガーポイントがたくさん! ちゃんとケアします。

体が変わるのは、90日かかるとのこと。これも毎日練習です。

理学療法士をしていますが、施術者の体と体の感覚がへなちょこだと、効果は出づらいとのこと。

僕も自分の体と感覚をリハビリしていきます!

第2部はミット打ち。

シャドーボクシング・ミット打ち(パンチ・キック)・コンビネーションの確認練習を実施しました。

弱いですが、格闘技は好きなのです。

特に、コンビネーションの練習は楽しかったです。ジャブ→ジャブ→・・・→ストレートを、かわして右フックで返すという練習です。

とにかく楽しかった!

実際に打ち込まれないことが分かっていても、相手を前にすると恐怖心から足が止まったり、動作がおおげさになり、隙が大きくなったり、習ったことができないことが多々あります現実は自分の思い通り(妄想通り)にはならない!

しかし、またそんな反応を起こす、できない自分を観るのも楽しいものですし、それが克服できた時の達成感は、充実感があります。

リハビリの楽しさ、充実感も通じるものがあるかと思います。歩行や階段昇降の難しい所を認識し、克服した時の充実感。

そんな楽しさや充実感を共有できるよう、自分も練習していこうと思います。