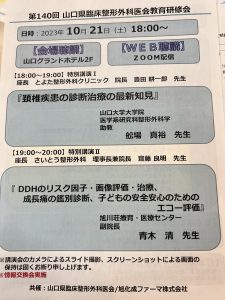

山口県臨床整形外科医会教育研修会がありました。第一講演の山口大学整形外科の船場先生が頚椎疾患の診断治療の最新知見の講演の座長をしました。頚部痛は成人の30%が経験するが頸髄症は10万人あたり60人以上とされています。見逃せない疾患として化膿性脊椎炎、頸髄腫瘍などが注意する必要があります。頸髄症の初発症状は手のしびれや脱力もありますが下肢の脱力が診断に有用なこともあるそうです。名古屋大学との共同研究で膝蓋腱反射、ホフマン反射、10秒テストと年齢を組み合わせる頸髄症の診断モデルを教えて頂きました。鑑別診断として神経根症、手根管症候群、頸椎症性筋萎縮症について鑑別ポイントを教えて頂きました。頸椎症性筋萎縮症の電気生理学的診断で山口大学での研究結果から予後予測についても教えて頂きました。頸髄症の山口大学での手術成績については年齢が若く罹病期間が短いと治療成績が向上し頸椎前屈での後弯が強い場合に手術法を変更する必要があるそうです。

次いで旭川荘療育医療センターの青木先生のDDH(先天性股関節脱臼)のリスク因子・画像評価・治療、成長痛の鑑別診断、子供の安全安心のためのエコー評価の講演を拝聴しました。肘内障のエコー動画、母子変形、特に強剛母指、握り母指、筋性斜頸のエコー所見を提示していただき治療について筋性斜頸はマッサージはしない方がいいことも教えて頂きました。成長痛は一過性の下肢痛であり、診断名ではないこと、鑑別診断について股関節疾患が多く特にペルテス病には注意が必要とのことでエコーで関節炎が長期で骨端線の不整も勉強になりました。最後に股関節脱臼検診についてのお話で開拝制限、大腿のしわの不対称、X線写真の左右対称性の注意点、特にグラフ法によるエコー診断について詳しく解説して頂き予防法と治療に関しても教えて頂きました。