2020/04/30

おうち時間

2020/04/30

2020/04/29

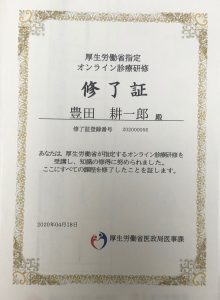

最近コロナの影響で当院での通院を自粛?する患者さんも出てきました。特に関節リウマチ、骨粗鬆症、痛風治療は投薬治療の継続が症状の増悪、(骨粗鬆症に関しては)骨折の予防に関して非常に重要ですので予約されているのに来られない方にはスタッフがお電話したりして事情を伺うとやはりコロナのことが不安で受診控えをされているとのことでした。そこで当院でもオンライン診療の準備を進めて厚労省のオンライン診療研修を終了しましたが、電子カルテ業者さんが行なっている携帯電話からのアプリでのシミュレーションを行いましたがスマホ操作に慣れていない方にはハードルが高いことがわかりました。そこで現在簡便に行える方法として電話診療を昼休みに予約で行い、私が電話で患者さんとお話しして容態を伺ってから投薬を行う方法を採用しました。受付まで会計には来ていただく必要がありますが院内での滞在時間の短縮にもなりますし、処方箋も希望の薬局にFAX送信します。5/7 HPのお知らせに詳細を掲載しますのでご覧ください。(ただし最低でも半年に1回は対面での診察が原則です。)

以下厚労省のHPに掲載されている山口県でオンライン診療ができる医療機関のリストです

https://www.mhlw.go.jp/content/000625056.pdf

2020/04/29

不要不急の外出を控える毎日が続いていますが皆さんいかがお過ごしでしょうか?最近の私の楽しみはスーパーやお店のテイクアウトをして晩酌をしながら自宅で録画した番組を見ることです。お酒はなるべく1日あけて飲むように心がけていますが時々誘惑に負けることもあります。あとは適度な運動ですがK STUDIO が休みなので家の近所で一人でランニングをしています。又トイプードル達と触れ合って癒されています。テレビもコロナ関連が優先ですが最近のドラマでお気に入りはNHK大河ドラマの「麒麟がくる」、朝ドラの「エール」、深夜ドラマで浜崎あゆみの小説をドラマ化した「M」などです。又漫画ではキングダムと鬼滅の刃は大好きで 日曜日深夜のアニメ「キングダム 」も録画して観ていています。

もちろん、コロナ関係の情報収集は毎日欠かさず行っていますが、クリニックでは患者さんとスタッフの感染対策にも力を入れていますので通院の不安のある方は相談してください。

2020/04/26

前回投稿した3Dインドアビューですが現在最終打ち合わせしていますが正式にはマーターポート3Dというそうでミライカメラさんが撮影編集して頂きました。今回は撮影の様子を紹介します。専用のカメラで1つの場所を時間をかけて撮影して院内くまなく撮影すること3時間かかりました。

2020/04/25

ミライカメラさんが先月撮影編集して頂いた3Dインドアビューがほぼ完成しましたので近日HPにアップされますので乞うご期待下さい。前回のグーグルインドアビューよりも気にいってますし、いい感じに仕上がっていると思います‼️

2020/04/25

4/23午後クリニック終了後に待合室とリハビリカウンターに飛沫感染シールドを取り付けしました。事務長が頑張って取り付けしてくれました。大きいサイズはどこの量販店でも売り切れていますが何とか確保してくれました。金曜日の朝の患者さんの反応は概ね良好でしたので何よりです。

2020/04/24

最近は新型コロナウイルスのまん延で不要不急の外出を避けましょうとお休みの日はお家にこもっている 受付原田です。

ガーデニング仲間の東京在住のお友だちは2ヶ月外出していない、人のいない時間に買い物は済ます、犬の散歩でも人に合わないようにと気を遣うあまりピリピリしていわゆる<コロナうつ>な状態になりつつあります。

そんなときガーデニング仲間でみんなでガーデニングをしようとオンライン飲み会ならぬ、オンラインガーデニング。それぞれのお庭で咲いているお花を眺めてにぎやかにおしゃべりしています。

現在我が家の昭和な塀を素敵なフランスの片田舎風?に塗り直しするべく、みんなでワイワイ言いながら作っています。家に居ながらにして、みんなと一緒に作業。

⇒

⇒

★ before ★ ★ after ★

今ならではの楽しみです。長期戦になりそうな新型コロナウイルスとの闘い。

楽しみをみつけて乗り切りましょう!!

2020/04/23

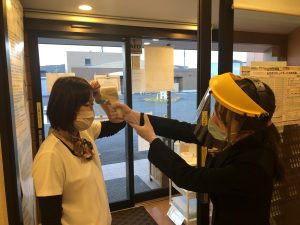

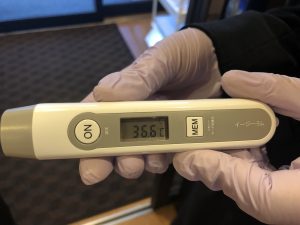

以前から注文していた非接触型体温計がやっと到着しました。早速スタッフが接触型体温計と比較して誤差が少ないことを確認してから患者さんへの体温測定を開始しました。受付スタッフがフェイスシールドをして患者さんが入って来られたらおでこで体温を測ります。感染対策として37度以上の方は車で待機してもらっています。又運動療法などはお断りすることもありますのでご了承下さい。やはり非常に速くて便利ですね!写真は受付の石川さんと福田さんが協力してくれました。

2020/04/22

フェイスシールド自作をアップしましたがスタッフからは前が見にくく呼吸しにくいとの意見が出て私も1日使用は困難でしたので色々試してフェイスシールドを見つけました。スタッフ全員分揃えましたが受付の体温測定係と私は診察室で常時使用していますのでびっくりなさらないようお願いします。

2020/04/17